【打破学习次元壁:用游戏思维攻克公式迷宫】

刚升初中的小林盯着物理课本发愁:”为什么水壶烧开时盖子会跳动?这和牛顿定律有什么关系?”这恰是多数初中生面临的困境——课本知识与生活经验严重割裂。真正有效的数理学习应该像解锁游戏关卡:先找到现实世界的”触发机关”,再收集公式”技能卡”,最后在解题战场完成华丽连击。

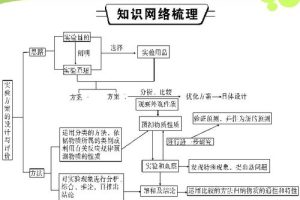

建立三维知识网的核心在于思维导图重构法。以”浮力”章节为例,中心节点不是阿基米德原理,而是”为什么钢铁巨轮能漂浮?”。延伸出”排水量””密度比””船体结构”三个支线,每个支线再关联数学中的单位换算、不等式比较等技能。这种网状结构就像搭建乐高城堡,当学生在游泳池感受浮力时,大脑会自动触发相关知识点进行验证。

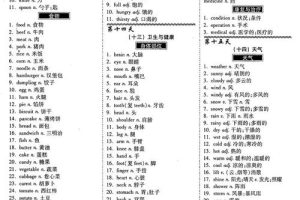

碎片化学习神器推荐”口袋实验本”。用活页本记录日常现象:记录奶茶吸管的水位变化(大气压强)、计算电梯上升时的体重变化(超重失重现象)、用手机慢动作拍摄篮球抛物线(运动分解)。每周花20分钟给这些现象贴上知识标签,不知不觉就积累了200+个现实案例库。

海淀区物理竞赛冠军王同学透露,他的决胜秘诀就是坚持用便利贴给家电贴”物理身份证”:冰箱门贴着”磁感线分布图”,电热水壶标注”汽化潜热值”。

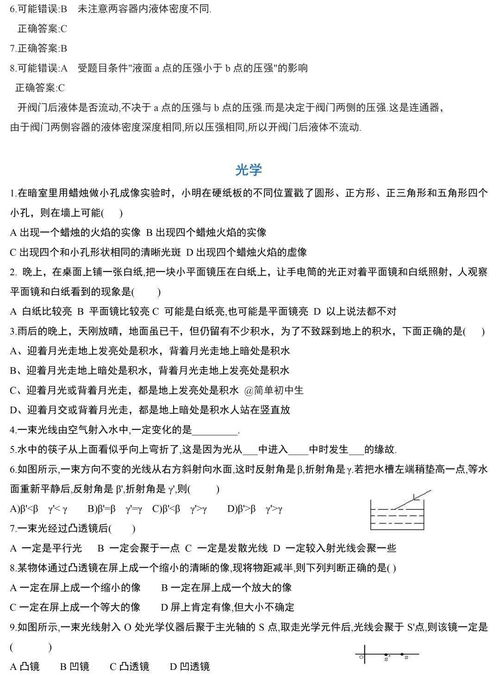

错题本必须进行”丧尸模式”改造。传统做法只是把错题抄写归档,升级版要求给每道错题设计三种”变异体”:改变已知条件、调换问题方向、增加干扰项。例如原题计算火车过桥时间,变异题可以变成两列火车相遇问题,或是加入雨天摩擦系数变化因素。朝阳实验中学的孙老师发现,经过3轮变种训练的学生,期中考试压轴题得分率提升47%。

【实战演练场:把考场变成个人秀舞台】

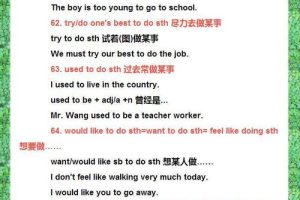

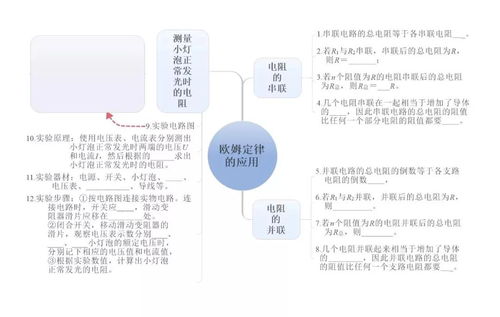

初二物理满分的陈同学有个特殊习惯:给每个公式写”使用说明书”。比如欧姆定律的说明书包括:①适用条件(金属导体/温度不变)②常见马甲(U=IR/R=U/I)③防坑指南(不适用于气体导电)④组合技(串联分压/并联分流)。这种产品思维让知识模块像APP一样即插即用,面对复杂电路题时能快速调用正确工具。

建立”物理侦探社”是突破瓶颈的妙招。当遇到难题时,把自己想象成柯南勘查现场:①锁定受害者(未知量X)②排查嫌疑人(已知条件ABC)③寻找作案工具(相关公式)④重建犯罪过程(解题步骤)。海淀进修学校的教学实验显示,采用角色扮演解法的学生,解题速度提升35%,特别是女生群体正确率显著提高。

考场时间管理要借鉴电竞策略。把120分钟试卷划分为:开局发育期(30分钟基础题)、野区清怪期(45分钟中档题)、团战爆发期(30分钟压轴题)、终极收割期(15分钟检查)。配备特殊装备:三角板刻度对应常见三角函数值、量角器背面印刷凸透镜成像规律。

东城区模考状元李同学分享,他用游戏段位划分法给题目标注难度等级,优先收割”青铜题”确保基础分。

最关键的”物理开光时刻”往往发生在生活场景。洗澡时观察水流漩涡(角动量守恒)、地铁急刹时体验惯性(牛顿第一定律)、用烤箱烤红薯时计算传热效率(热力学公式)。这些鲜活的体验会让课本知识突然”活过来”,就像打通任督二脉般豁然开朗。人大附中物理教研组跟踪调查发现,保持每日3次”现实联想”的学生,知识留存率比普通学生高68%。

这套方法不是魔法速成术,而是经过验证的科学训练体系。当知识网络完成三次迭代升级,当错题本变成解题宝典,当物理现象成为生活彩蛋,你会突然发现:曾经令人头疼的公式竟成了破解世界奥秘的密码,那些辗转难眠的夜晚堆积起的,正是通往理科学霸宝座的阶梯。