从「看见关系」到「写出方程」的底层逻辑

「方程是物理的语言,而语言需要场景」许多初中生面对物理题时,总在「列方程」环节卡壳。不是记不住公式,而是没看懂题目中的「物理关系网」。比如一道经典的运动学问题:「两车相向而行,A车速度20m/s,B车15m/s,相距2100米时同时刹车,A车减速度2m/s2,B车1m/s2,问两车是否会相撞?」

第一步:用生活经验翻译物理量别急着写公式!先圈出所有「会变化的量」——两车速度随时间减少,位移随时间增加。想象自己坐在A车里:刹车后速度越来越慢,但仍在向前滑行;同时B车也在减速靠近。这时候用短视频里的「双车运动模拟动画」辅助理解(比如搜索「相对运动刹车问题演示」),能直观看到两车位移变化曲线何时相交——这就是方程解题的「视觉化预判」。

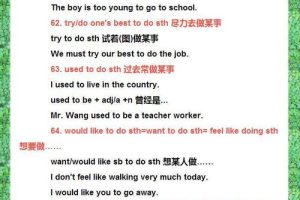

第二步:符号化训练法把具体数字替换成符号进行特训。例如将A车初速度v?=20m/s、减速度a=2m/s2,B车参数设为v?’=15m/s、a’=1m/s2,两车间距S=2100米。用短视频博主推荐的「变量替换表」(参考「物理方程符号速记法」这类教程),先独立写出两车的位移方程:

A车位移:x?=v?t-0.5at2B车位移:x?=v?’t-0.5a’t2当x?+x?≥S时发生碰撞。这种「剥离具体数值」的练习,能让你快速抓住问题骨架。

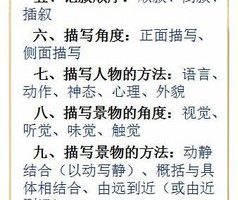

第三步:视频学习的「黄金三遍法」找3-5个讲解同类题的教学视频(推荐B站「初中物理模型库」系列),按以下步骤深度学习:

首遍盲看:不记笔记,专注理解解题思路流向;二遍拆解:暂停视频,在每个列方程节点自己先尝试推导;三遍复述:关掉声音,看着画面口头解释解题过程。这个方法尤其适合浮力、电路等需要空间想象力的章节,动态图示比静态教材更易建立方程与现实模型的关联。

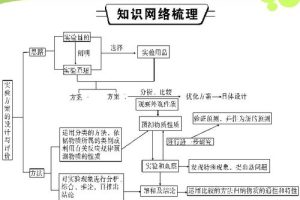

用「拆积木」思维突破复杂方程

「所有复杂方程,都是简单方程的排列组合」当遇到多物体、多过程的综合题时(比如滑轮组+热传递复合题),记住这个口诀:「拆过程→定节点→连方程」。某抖音物理老师曾用乐高积木演示:把大问题拆成若干个小方程模块,再用物理规律作为「连接件」组装。

案例实战:电路中的方程网一道典型题:「电源电压12V,R?=4Ω,R?与滑动变阻器R?并联后与R?串联,当R?调至6Ω时电流表读数为1.5A,求R?阻值。」

拆过程:先画出等效电路图(可搜索「动态电路分析技巧」视频),明确R?与R?并联的整体(设为R??)再与R?串联;定节点:总电压U=12V,总电流I=1.5A,R?两端电压U?=I·R?=6V→R??两端电压U??=12V-6V=6V;连方程:对并联部分有1/R??=1/R?+1/R?,而R??=U??/I=4Ω→代入R?=6Ω解得R?=12Ω。

实验视频的「方程预判法」在观看「测量物质密度」「验证欧姆定律」等实验视频时,刻意练习以下动作:

暂停猜测:在实验步骤展示前,先根据已有方程预测结果(比如「若用ρ=m/V计算,接下来应该测量哪两个量?」);对比修正:当视频揭晓操作时,对比自己的预判并标注差异点。这种方法能深度激活方程的应用意识,某学生通过30天训练后,月考方程题正确率从47%提升至82%。

错题本的「视频化改造」传统错题本记录文字步骤效率低下,试试这些新方法:

语音备忘录法:用手机录下自己讲解错题方程的思路,回放时查找逻辑漏洞;分屏对比法:左边播放正确解法的视频,右边展示自己当初的错误步骤,用红笔标注差异点;方程变式生成:对同一道题改变某个条件(如把滑动变阻器换成定值电阻),用短视频里的「一题多变」技巧自主编题。

→终极心法:让方程「动」起来下次做题时,试着把方程中的每个变量想象成会伸缩的弹簧:当时间t增加时,速度v像被压缩的弹簧逐渐缩短;位移x则像拉长的橡皮筋不断延伸。这种动态思维配合精选教学视频(如「物理方程动态演示」系列),能让抽象公式瞬间鲜活。