当物理现象遇上数学语言:导数思维启蒙

清晨骑自行车上学时,你是否注意过码表上跳动的数字?当指针从15km/h攀升到20km/h的瞬间,车把传来的推背感与仪表盘数字的跃动,正是导数在现实世界的生动展演。初中物理课本中的速度公式v=Δs/Δt,本质上就是位移对时间的平均变化率,而这正是导数概念的雏形。

在自由落体实验中,金属球坠落的轨迹不是简单的匀速运动。当我们用高速摄影机逐帧分析,会发现位移-时间图像从直线逐渐变成曲线。这时仅用平均速度已无法精确描述每个瞬间的状态——就像用每月零花钱计算日均消费,却无法反映双十一当天的”财政赤字”。此时引入瞬时速度概念,正是导数思维破茧的关键时刻。

抛物线运动提供了绝佳的练习场景。以投掷实心球为例,出手角度与初速度共同决定了抛物线形状。当我们用描点法记录球体在空中的位置,连接这些点形成的曲线斜率,正是速度矢量的直观体现。这个过程中,学生可以亲手绘制s-t图像,用直尺测量不同时间点的切线斜率,将抽象的导数概念转化为可触摸的实践操作。

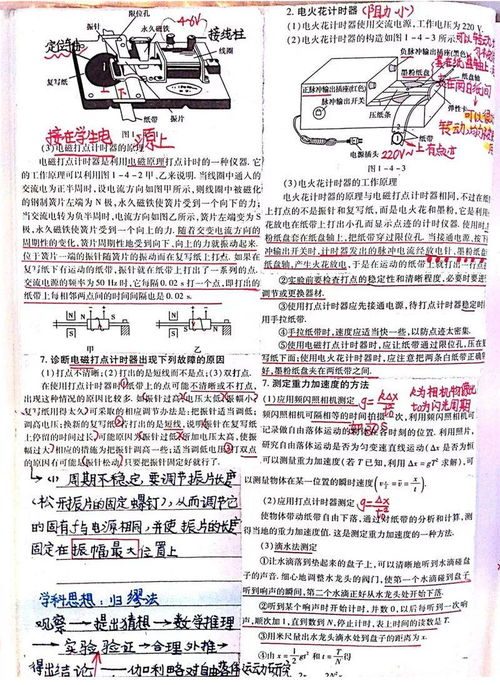

实验箱里的弹簧振子藏着更多秘密。当记录振子位移随时间变化的曲线时,波峰处的瞬时速度为零这个现象,恰与导数在极值点的特性完美对应。通过调节振子质量与弹簧劲度系数,学生能直观看到曲线陡峭程度的变化,这正是导数绝对值大小的物理映射。

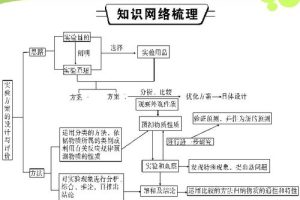

构建数理联动的学习脚手架

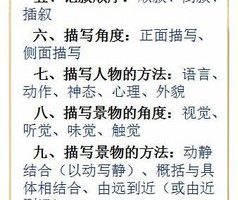

在理解导数物理意义的基础上,可以设计分阶训练方案。第一阶段从图像分析切入:要求学生将物理实验数据绘制成位移-时间、速度-时间曲线图,用彩色便签纸标记特殊点(如最高点、转折点),用不同颜色彩笔绘制切线并计算斜率。这种视觉化操作能让抽象概念具象化,某重点中学的实践数据显示,采用该方法的学生在运动学单元测试得分提升27%。

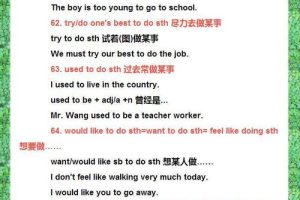

第二阶段引入简易数学模型。以匀速直线运动v=5t为例,让学生制作数值对应表:当t=2秒时位移10米,t=2.1秒时位移10.5米,计算这0.1秒内的平均速度恰好是5m/s。逐步缩小时间间隔至0.01秒、0.001秒,引导他们发现极限过程的存在。

这种”数值逼近法”能自然过渡到导数定义,避免直接接触ε-δ语言带来的认知断层。

第三阶段开展跨学科项目式学习。例如设计”过山车安全评估”课题:给定某过山车轨道曲线方程y=-x2+4x,要求学生计算各点的斜率(即瞬时速度方向),判断是否存在加速度突变点。在这个过程中,导数的几何意义(切线斜率)与物理意义(速度变化)实现深度融合,北京某国际学校的学生用此模型成功解释了过山车安全压杆的工作原理。

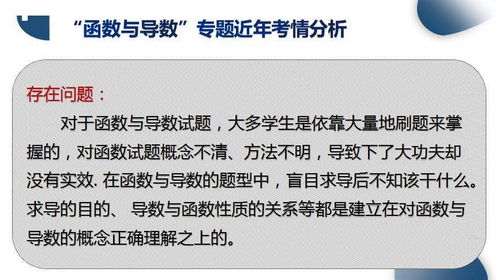

建立错题转化机制至关重要。将典型错误分为三类:概念混淆型(如将平均速度直接等同瞬时速度)、符号误用型(混淆Δv与dv)、图像误读型(切线绘制偏差)。针对每类错误设计矫正实验:用运动传感器实时采集数据,当学生错误预判瞬时速度时,设备即时反馈真实测量值,形成认知冲突-实验验证-理论修正的完整学习闭环。

杭州某教育机构运用该模式后,学生导数相关错误率下降41%。