一、从”看热闹”到”看门道”——观察力与实验思维的觉醒

初中物理教室的窗台上,总摆着几个被冰水浸透的玻璃杯。当水珠顺着杯壁滑落时,有人只看到”杯子在流汗”,而物理思维觉醒的人却在思考:这是液化还是熔化?温度差如何形成?这种细微的观察差异,正是物理思维启蒙的关键分水岭。

真正有效的观察需要”五感联动”。比如学习热传导时,可以同时触摸木质桌腿和金属椅背,对比不同材质的温度差异;研究声音传播时,把耳朵贴在课桌上轻敲远端,会发现固体传声比空气更清晰。某位物理竞赛获奖者曾分享:他通过观察妈妈煮汤圆时先沉后浮的现象,自主推导出密度与浮力的关系,这种将生活现象转化为物理问题的能力,正是实验思维的核心。

实验记录本应该成为初中生的”思维健身房”。有个真实案例:两个学生同时做凸透镜成像实验,甲生机械照搬教材步骤,乙生却故意将蜡烛放在两倍焦距处、焦点处甚至紧贴透镜,完整记录各种异常现象。三个月后,乙生在动态成像问题上的正确率比甲生高出47%。这印证了物理学家费曼的观点:”所谓实验,就是故意让自然给你出谜题。

“

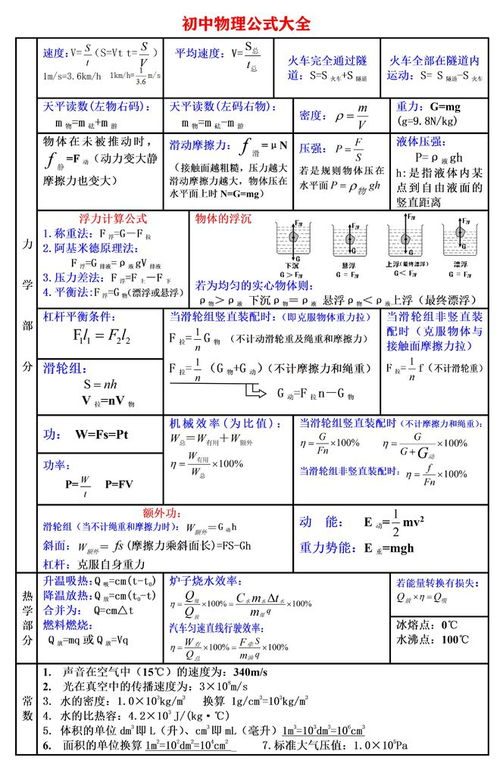

建议每周完成1-2个”厨房物理实验”:用平底锅观察水的沸腾气泡分布,用筷子研究杠杆原理,甚至通过捏矿泉水瓶感受气压变化。某重点中学的统计显示,坚持做生活实验的学生,在电路动态分析和力学示意图题型上的得分率提升显著,因为这些训练直接强化了”现象→原理→应用”的思维链条。

二、构建思维高速公路——逻辑推演与模型建构实战

当面对”行驶中的公交车突然刹车,乘客为何向前倾倒”这类问题时,普通学生复述惯性概念,而具备物理思维的学生会构建运动模型:建立非惯性参考系,分析人体与车厢的速度差,甚至考虑摩擦力作用时间。这种思维跃迁的秘密,在于掌握”物理模型三阶建构法”。

初级阶段要学会”问题翻译”,比如将”为什么筷子插水里看起来弯折”转化为光的折射路径分析。某中考状元透露,他习惯用红蓝两色笔在题干上标注物理量和过程节点,这个动作使其在复杂运动学问题中的失误率降低60%。中级阶段要掌握”等效替代”,例如用单摆模型处理悬崖秋千的周期计算,用连通器原理分析小区供水系统。

高阶思维体现在”模型迭代”能力上。2019年某地中考压轴题出现”无人机悬停供电”的新情境,解题关键在于将传统浮力模型升级为流体力学模型。数据显示,提前进行过模型变式训练的学生,在此类创新题型上的平均得分比常规复习组高22分。建议建立”模型进化本”,记录经典题到变形题的思维路径,比如从简单滑轮组到液压升降机的演变过程。

解题时要培养”三维透视”习惯:水平维度比较相似题型(如不同约束条件下的斜面运动),垂直维度追溯知识本源(从牛顿定律反推亚里士多德理论的局限),时间维度跟踪过程变化(特别关注临界状态)。某知名物理教师开发的”思维切片法”值得借鉴:把2小时作业拆解为6个20分钟专题,分别训练受力分析、能量转换等专项思维模块,学生应用后解题速度平均提升40%。