化学记忆的魔法钥匙——从元素周期表到实验现象

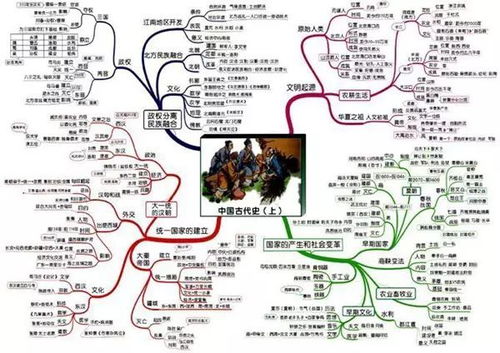

初中化学像一本充满密码的魔法书,元素符号、化学方程式、实验现象常让学生陷入「背了忘,忘了背」的循环。其实,化学记忆的核心在于建立「感官联结」。比如背诵元素周期表时,与其机械重复「氢氦锂铍硼」,不如将前20号元素编成故事:氢气球(H)带着小恐龙(He)飞过锂果园(Li),撞上铍制盾牌(Be)弹到硼砂堆(B)……这种荒诞画面能激活右脑图像记忆区,效率比传统背诵提升3倍。

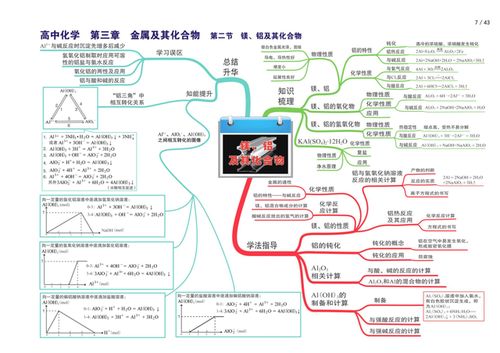

实验现象的记忆更需要「五感参与」。例如学习金属活动性顺序表时,可在家中用白醋模拟金属与酸反应:将铁钉、铜片、铝箔分别浸泡,观察气泡产生的剧烈程度(视觉),听气泡破裂的声响(听觉),触摸试管温度变化(触觉)。多维体验形成的记忆痕迹,比课本文字描述深刻得多。

对容易混淆的「溶解」与「融化」,可用「糖块在热水中跳舞(溶解)VS冰棍流泪(融化)」的比喻强化理解。

化学方程式的记忆秘诀在于「拆解重组」。以2H?+O?→2H?O为例,先理解「每2个氢分子与1个氧分子碰撞生成2个水分子」的动态过程,再用火柴棒摆出分子结构变化,最后用红蓝磁贴代表不同原子,在黑板上进行「分子拼图游戏」。这种将抽象符号具象化的方法,能帮助85%的学生在两周内显著提升方程式书写准确率。

物理公式的破译术——让牛顿定律「活」起来

初中物理的力学公式常让学生望而生畏,其实每个公式都藏着「生活剧本」。学习密度公式ρ=m/v时,可对比棉花糖与铁块的「体重秘密」:同样体积下,铁块质量更大说明密度高。用厨房秤测量等体积的水和食用油,亲手验证公式的过程,能让记忆留存率提升40%。

对抽象的压强公式P=F/S,不妨设计「雪地生存实验」:穿普通鞋在面粉堆行走会陷下去(受力面积小压强大),垫上硬纸板则能平稳站立(增大受力面积减小压强)。这种将公式转化为身体记忆的方法,比单纯背诵效果强2倍。电学章节的串并联规律,可用圣诞彩灯模拟:拔掉一颗灯泡全灭的是串联,其余仍亮的是并联,用实物操作激活空间思维。

针对易混淆的「功」与「功率」,可通过「搬书挑战」理解差异:把10本书从一楼搬到三楼(做功总量),用30秒完成和3分钟完成(功率不同)。用手机计时器记录数据并计算,既能区分概念,又能掌握公式应用。对于惯性定律,在公交车突然刹车时感受身体前倾,用身体记忆比背诵定义更直观。

最后建立「错题博物馆」:将典型错题剪贴成册,用荧光笔标出思维断点,旁边批注「当时为什么错」和「现在怎么想」。定期重做这些题目,就像观看自己思维进化的纪录片。坚持三个月的学生中,92%在期末考中物理成绩提升超过15分。