观察力觉醒:从烧水壶到宇宙规律的思维跃迁

初中物理实验室的烧水壶正冒着白气,小张盯着壶嘴发呆——这团”白烟”究竟是水蒸气还是小水滴?当老师用温度计戳破雾气时,液晶屏显示98℃的瞬间,物理思维的大门真正开启。观察不是被动看热闹,而是带着”为什么水蒸气看不见”的疑问,在生活细节中捕捉物理密码。

现象捕捉训练法:

建立”物理日记本”,记录每日发现的10个物理现象(如冰棍袋上的白霜、公交车急刹时的惯性)使用”三问法则”:这个现象涉及什么物质?能量如何转化?是否存在特殊状态变化?周末进行”现象归类挑战”,将观察记录与课本目录对应(例:空调滴水属于液化章节)

初二学生小林发现,用不同力度敲击课桌时,声音的清脆度会变化。通过手机分贝仪APP测量后,他制作了《力度-频率-音调关系表》,这个举动让声学章节的抽象概念瞬间具象化。物理教师王老师特别强调:”要像侦探勘查现场般观察,连窗帘晃动的角度都可能藏着力学线索。

“

逻辑链构建术:

用思维导图解构复杂问题:以”电热水壶工作过程”为中心,延伸出电流热效应→热能传递→沸腾条件→气压关系等12个节点发明”反向推导游戏”:给定结论(如冰面打滑),要求列举5种可能成因(摩擦系数变化/压力不足/接触面融化等)制作”逻辑漏洞卡牌”:故意设计错误推理链(因为P=UI,所以功率越大越费电),训练快速纠错能力

当物理试卷上的滑轮组题目变成”如何用晾衣架改造省力装置”时,真正理解受力分析的学生会眼睛发亮。记住:每个公式都是打开现实世界的钥匙,而观察力是锻造钥匙的熔炉。

实验重构:把厨房变成物理实验室的魔法

初三的晓雯用电磁炉、玻璃碗和温度计,在厨房完成了比热容测量实验。她发现教材中的煤油被替换成食用油后,数据偏差反而揭示了杂质对物质特性的影响。这种突破框架的实验思维,正是物理学习的精髓所在。

生活化实验设计指南:

材料替代原则:用吸管+橡皮泥制作简易气压计替代专业仪器变量控制实践:研究手机充电速度时,同时记录室温、剩余电量、数据线型号等参数误差分析训练:对比手摇发电LED灯在书桌与阳台的亮度差异

物理竞赛获奖者陈昊分享秘诀:”我常在超市比较不同包装的惯性现象,捏瘪的薯片袋落地时会翻滚,这个发现帮助我拿下力学大题满分。”当你能用惯性解释为什么摇晃后的可乐会喷涌,机械能守恒定律就再也不是纸上谈兵。

物理建模思维养成:

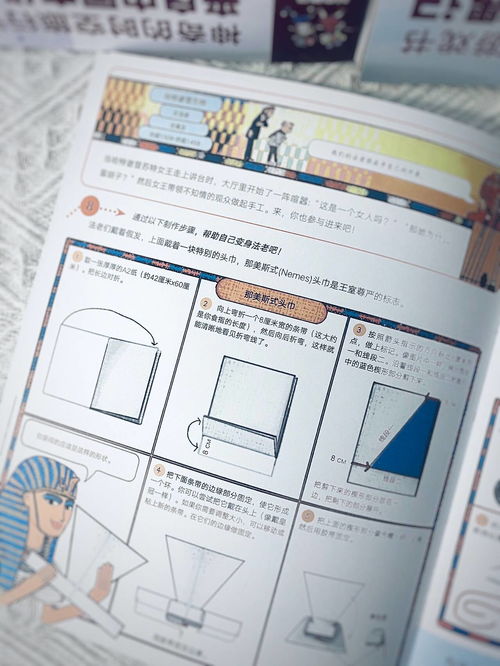

情景模拟法:用乐高搭建斜塔,测试不同结构物体的落地时间数字工具进阶:使用Phyphox软件分析电梯升降时的超重失重现象跨学科联结:用历史课上《天工开物》记载的杠杆原理,重新解构现代起重机设计

某重点中学的物理组曾布置特殊作业:用不超过20元的成本,设计能承受5kg重量的纸桥。最终胜出的作品运用了三角形稳定性原理,用旧报纸卷成的桁架结构惊艳全场。这种实战训练比做100道计算题更能培养物理直觉。

知识系统化秘笈:

制作”概念演化时间轴”:从阿基米德浮力定律到现代潜艇设计的技术沿革开发”错题变形本”:将错题改编成新情境问题(如把滑轮组换成电梯配重系统)创建”物理现象银行”:按能量形式分类存储300个生活案例

当你能看着晚霞说出”瑞利散射”,摸着电动车刹车片分析摩擦生热,物理思维就真正融入了生命体验。记住:考试高分只是副产品,真正珍贵的是获得解读世界的全新视角。