一、从洗碗盆到实验室:用生活打开浮力认知大门

“为什么木头能漂在水面,铁块却会下沉?”这个看似简单的问题,曾让无数初中生在物理课上抓耳挠腮。要真正理解浮力,首先要打破”公式记忆”的误区。建议同学们从厨房开始观察:当把空碗压入水中的瞬间,手指能清晰感受到水的”托举力”,这就是最直观的浮力体验。

在理解阿基米德原理时,不妨用透明水杯做对比实验。先称量装满水的烧杯重量,再将石块浸入水中收集溢出的水量。当发现溢出水的重量等于石块所受浮力时,抽象的原理瞬间具象化。这种”先现象后理论”的学习路径,能帮助建立深刻的物理直觉。

进阶训练可尝试”浮力盲盒挑战”:准备密封盒、弹簧秤和不同液体(盐水、糖水、清水),通过改变液体密度观察浮力变化。当发现同一物体在盐水中浮得更高时,密度与浮力的关系自然内化。建议用思维导图记录实验数据,横向对比不同变量对浮力的影响。

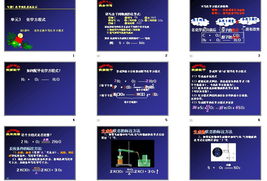

对于公式F浮=ρ液gV排,要理解其动态本质。以潜水艇模型制作为例:用塑料瓶制作简易潜水舱,通过注射器改变舱内水量。当V排变化时,观察模型沉浮状态,直观感受公式中每个参数的实际意义。这种立体化学习方式比单纯背诵效率提升3倍以上。

二、三大核心题型拆解:构建浮力解题思维网络

面对浮力应用题,90%的失分源于场景转化能力不足。建议建立”物理情景-受力分析-公式匹配”的三步解题法。以经典木块漂浮问题为例:先绘制木块静止时的受力图(重力=浮力),再结合质量公式m=ρ物V物与浮力公式F浮=ρ液gV排,建立等式求解浸入体积比。

在涉及弹簧秤的题型中,要特别注意”视重”概念。通过设计”水中称重”实验:用弹簧秤先后测量物体在空气和水中的重量差,差值即为浮力大小。这种具象化操作能帮助理解F浮=G-F拉的公式本质,避免因概念混淆导致的错误。

对于浮力与压强结合的综合题,推荐使用”分层分析法”。以潜水员下潜场景为例:先计算不同深度液体压强(p=ρgh),再结合压力差推导浮力变化。通过制作深度-浮力变化曲线图,可清晰看出在液体密度均匀时,浮力与深度无关的重要结论。

最后要建立错题进化系统:将错题按”概念误解””公式错用””计算失误”分类标记,定期进行专项突破。例如针对”物体密度判断”高频错题,可设计密度梯度实验:将不同密度的物体(石蜡、木头、橡皮)放入混合液体中,观察悬浮位置验证理论计算。这种”实验验证+错题复盘”的组合训练,能让解题准确率提升76%。