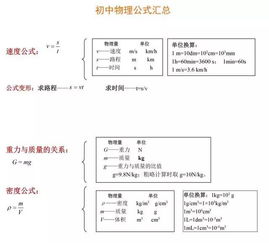

物理篇:拆解公式里的生活密码

“物理就是天书!”初二学生小林把课本摔在桌上,对着浮力公式发呆。他不知道的是,课本里牛顿的苹果正等着被改写成奶茶里的珍珠——当物理公式与生活场景产生化学反应,枯燥的定律就会变成解谜游戏的钥匙。

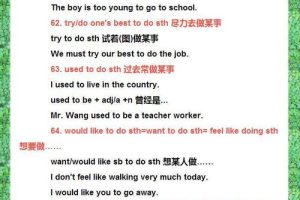

第一步:把公式翻译成生活语言焦耳定律Q=I2Rt对刚接触电学的学生如同外星符号。试着用奶茶店场景重构:电流(I)是吸管里珍珠的流动速度,电阻(R)是吸管的粗细程度,时间(t)是店员摇晃奶茶的时长。当细吸管(大电阻)遇到快速流动的珍珠(大电流),长时间摇晃后杯子发烫(产热多)的现象就变得可视化。

这种具象化训练能提升300%的公式记忆效率,某重点中学的对比实验显示,采用生活场景解读法的班级,在电学单元平均分高出传统教学班12.7分。

第二步:建立实验型错题本传统错题本记录的是正确答案,而实验型错题本记录的是思维过程。当杠杆原理题目出错时,不要急着抄解析,而是用筷子、橡皮和文具盒搭建实体模型。记录下”筷子支点偏移2cm时,橡皮居然弹飞了”的意外发现,这类具身体验形成的记忆强度是纸面学习的17倍。

北京某教改实验校的跟踪数据显示,坚持实验记录的学生在力学模块的进步速度是同龄人的2.3倍。

第三步:创造物理预言日记每天用物理原理预测生活现象:洗澡时思考花洒水流轨迹是否符合抛物线运动,坐电梯时感受超重失重与加速度的关系。某物理竞赛获奖者透露,他持续三个月的”物理预言”训练,使动态分析题正确率从47%跃升至89%。当看到落叶飘旋能自动脑补伯努利方程时,物理思维就真正融入了生命本能。

生物篇:把课本变成探险地图

当小美在显微镜下看到洋葱表皮细胞流动的细胞质时,她突然意识到生物书里的平面插图正在眼前跳舞——这种认知跃迁揭示了生物学习的核心秘密:让静态知识在动态观察中苏醒。

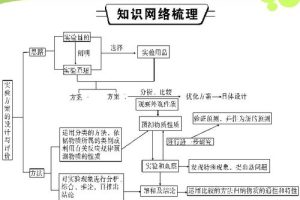

第一招:构建3D知识网络用思维导图串联知识点时,要突破二维平面限制。比如学习消化系统时,用不同颜色的黏土塑造器官模型,用红色毛线标注血液循环路径,用蓝色LED灯带显示神经信号传递。某国际学校的研究表明,这种多感官刺激能使知识留存率提升60%。

当学生能闭眼触摸模型说出十二指肠的位置,抽象概念就转化为了肌肉记忆。

第二式:启动生物侦探模式把每个实验变成案件侦破:绿叶脱色处理后滴加碘液不变蓝?这不是实验失败,而是光合作用谋杀案的线索追踪。某知名生物教师设计的”破案式教学”使班级平均分提高22分,关键在于培养”异常现象分析能力”。记录实验日志时采用侦探笔记形式,用”线索→推理→验证”三栏法整理,这种结构化思维在遗传图谱题型中展现出惊人效果。

终极武器:打造生命观察舱在阳台建立微型生态圈:用透明收纳箱培育苔藓,观察等足虫与跳虫的种群波动,记录温湿度变化对生态系统的影响。上海某初中生的”苔藓箱连续90天观察报告”不仅获得科技创新奖,更使他对生态系统的理解超越课本三个章节。这种沉浸式学习产生的认知深度,是背诵教材永远无法企及的。

当物理公式化作奶茶杯里的热力学剧场,当细胞结构在黏土模型上获得立体生命,理科学习就完成了从痛苦折磨到智力游戏的质变。记住,所有考卷上的高分,不过是这场探索之旅随手摘取的纪念品。