当实数成为物理世界的翻译官

“这道题明明套公式就能解,怎么代数字就出错?”初二学生小林盯着物理试卷上的力学计算题,草稿纸上列着歪歪扭扭的运算过程。这场景揭示着初中生常见的困境:看似简单的实数运算,在物理情境中却频频成为拦路虎。

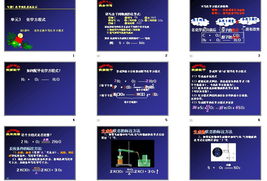

运算精度决定物理实验成败在测量单摆周期的实验中,某小组记录到20次全振动耗时38.4秒。当计算单摆周期时,38.4÷20=1.92秒这个结果看似简单,却暗藏玄机——游标卡尺测得摆长80.15cm,代入公式T=2π√(L/g)时,若将80.15cm直接当作0.8015m处理,与粗糙取整为0.8m相比,计算结果偏差可达0.02秒。

这种量级差异在验证机械能守恒定律时,足以让实验结论完全相反。

建议进行”精确度特训”:准备10组包含不同量级的实验数据(如0.005A、2500Ω、1.25×10^3kg/m3),要求先用科学计数法统一改写,再进行混合运算。这种训练能显著提升处理弹簧测力计、电流表等仪器的读数能力。

负数的物理人格分裂症在运动学中,-5m/s可能表示方向相反的匀速运动;热学里-10℃是确切的温度值;电学中-3A则暗示电流方向与预设相反。同一套实数规则在不同物理场景中演绎着截然不同的剧情。

设计”符号情景剧”练习:给出某物体温度变化记录(+15℃→-5℃→+20℃),要求分别计算温度变化量并描述物理意义;设计电路故障场景,当电流表出现负读数时推断导线接反情况。通过具象化训练,让符号理解从机械记忆转化为条件反射。

单位换算的降维打击某道浮力题给出铁块体积2dm3,密度7.9×103kg/m3,不少学生直接代入公式F浮=ρ液gV排时,往往忽略将dm3转换为m3,导致结果偏差1000倍。建议建立”单位红绿灯”机制:红色单位(非国际单位)必须转换,黄色单位(科学计数法)注意保持量级,绿色单位(已标准化)可直接使用。

实战训练方案:收集20道包含mm2、km/h、g/cm3等非常用单位的典型例题,要求先用红笔圈出所有需要转换的量,再用蓝笔标注转换系数,最后用绿笔写出标准单位表达式。这种可视化处理能有效根治单位混乱症。

从数轴到受力图的思维跃迁

初三物理竞赛获奖者张同学有个独特习惯:每次解物理题前,都会在草稿纸上先画数轴标出已知量的大小关系。这个细节暴露了高手的学习秘诀——将实数思维深度内化为物理分析工具。

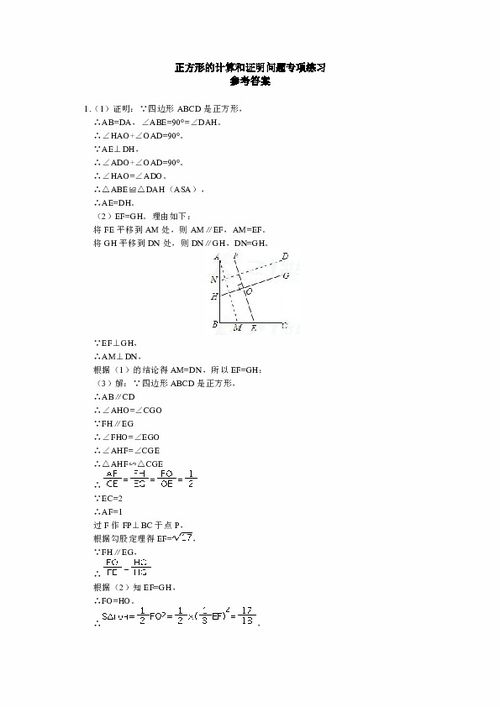

不等式的物理预言术在解决”两个电阻R1、R2并联后总电阻范围”问题时,数学上的不等式1/R总=1/R1+1/R2直接决定了物理系统的特性。通过设定R1>R2>0的条件,可推导出R总

建议开展”数学物理对照实验”:

用数轴分析凸透镜成像规律(u>2f、f

有效数字的战场生存法则某次月考中,关于大气压强的计算题要求结果保留两位小数,但题目给出的托里拆利实验数据(76cm汞柱)本身只有两位有效数字。不少学生机械地保留四位小数,反而暴露出对测量精度的理解缺陷。

制定”有效数字作战手册”:

原始数据精度:游标卡尺(0.02mm)>螺旋测微器(0.01mm)>刻度尺(1mm)中间运算保留3位保险数最终结果按题目要求或仪器精度取舍通过对比不同精度仪器测量同一物体得到的计算误差,建立对有效数字的敬畏之心。

建模思维的三阶进化论第一阶段:将自由落体运动拆解为v=gt和h=1/2gt2的数值计算第二阶段:用v-t图像斜率理解重力加速度的恒定特性第三阶段:建立包含空气阻力系数k的微分方程模型h”=g-kh’

建议分步实施建模训练:

基础关:用实数描述弹簧振子的位移变化进阶关:用坐标系分析平抛运动的轨迹方程突破关:用分段函数处理冰的熔化吸热过程每完成一个阶段,可尝试用编程软件(如GeoGebra)进行可视化验证,让抽象思维获得即时反馈。

错题本的降龙十八掌建立三维度错题分析体系:

运算层:记录实数计算中的指数错误、小数点错位等硬伤逻辑层:标注物理量对应关系错误(如混淆电压分配与电流分配)思维层:反思建模过程中的过度简化或条件遗漏定期对错题进行”数理联合审计”,比如某道电路题的错误,既要检查基尔霍夫定律的应用,也要核查联立方程组的求解过程。

这套方法经过多届学生验证:坚持三个月后,物理计算题平均得分率提升37%,实验题数据处理失误率下降64%。当实数不再只是数学考卷上的阿拉伯数字,而成为解码物理世界的万能钥匙时,每个公式都将绽放出令人惊叹的现实意义。