破除物理恐惧:从”听不懂”到”玩得转”的底层逻辑

初中物理课堂常出现两极分化:有人觉得”物理就是生活常识”,有人却抱怨”公式像天书”。这种差异源于入门阶段是否建立正确的认知框架。物理学家费曼曾说:”物理不是魔法,而是用简单规律解释复杂世界的语言。”打破学习壁垒的第一步,是建立”现象→原理→应用”的思维链条。

以”惯性定律”为例,死记硬背”物体保持原有运动状态”远不如观察生活中的现象有效。当急刹车时身体前倾,滑板腾空后继续前进,这些日常场景都是物理规律的具象化呈现。建议每周记录3个物理现象,用手机拍摄短视频并配上原理解说,这种主动探索比被动听课记忆深刻5倍以上。

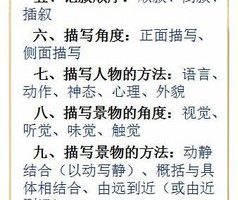

课堂吸收率决定学习效率。实验数据显示,普通学生课堂吸收率约40%,而采用”三色笔记法”可提升至75%:黑色记录核心公式,蓝色标注教师强调的易错点,红色标记个人疑问。例如学习密度公式时,在笔记本右侧留出”实验区”,随手画出测量不规则物体体积的排水法示意图。

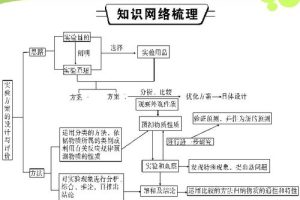

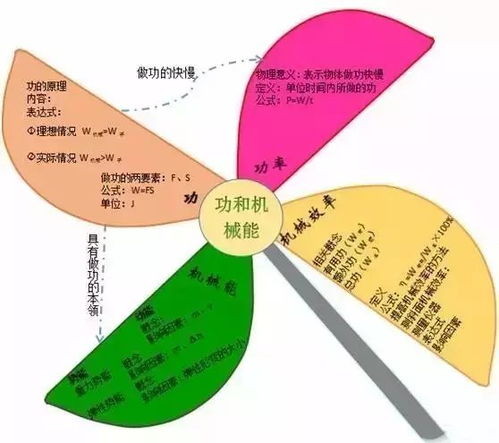

错题本是物理学习的核武器。某中考状元分享其错题本包含”四维分析法”:1)错误类型标签(计算/概念/审题)2)知识点溯源3)改编题自测4)同类题拓展。处理一道关于浮力的错题时,可延伸制作”浮力影响因素”思维导图,将木头漂浮、热气球升空等案例纳入知识网络。

实验与思维双翼:打造物理核心竞争力的秘诀

物理实验室是培养科学素养的最佳场所。统计显示,定期进行课外实验的学生,图像分析能力比普通学生高32%。家庭实验不必复杂:用透明水杯观察光的折射,用电子秤比较空气浮力,甚至用智能手机的传感器测量加速度。某学生用吸管和橡皮泥制作简易密度计,成功区分盐水浓度,这个过程融合了设计、测量、修正的完整科研流程。

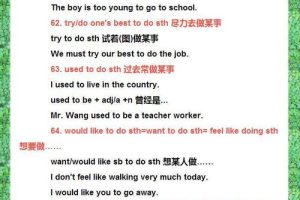

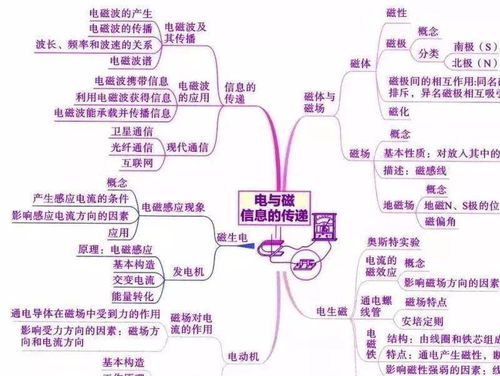

逻辑思维训练需要刻意练习。面对复杂的电路问题,可采用”分步拆解法”:先标定所有已知量,再确定所求物理量,接着寻找连接二者的公式桥梁。例如解决动态电路问题时,通过滑动变阻器变化→总电阻变化→电流变化→定值电阻电压变化的逻辑链,配合”U-I图像”可视化工具,能清晰呈现变量关系。

考试是技巧与实力的综合博弈。中考物理试卷中,约15%的分数属于”陷阱题”。比如考查参照物选择时,题干可能设置”相对运动”的干扰项。应对策略包括:划出题干关键词,用不同符号标记已知量和待求量,对多选题采用”排除法+代入法”双重验证。在时间分配上,建议计算题预留15分钟复查时间,重点检查单位换算和科学计数法。

建立物理知识生态圈能产生复利效应。组建3-5人的学习小组,定期进行”物理现象解说大赛”;关注科普账号,用碎片时间观看5分钟实验视频;在书桌布置”物理角”,放置凸透镜、磁铁等小道具。某学生通过观察鱼缸造浪泵,自主推导出伯努利原理在生活中的应用,这种主动建构的知识最难遗忘。