物理不是“背多分”,理解才是破局关键

许多初中生翻开物理课本时,总被“牛顿第一定律”“欧姆定律”“焦耳定律”等术语吓退,甚至误以为学好物理需要像背英语单词那样死记硬背。实际上,物理学科的核心在于理解现象背后的逻辑。以“压强”概念为例,与其反复背诵“单位面积上受到的压力”,不如观察钉鞋底部的钉齿:为什么细小的钉尖能轻松扎进跑道?通过亲手按压不同面积的物体感受力量分布,抽象概念瞬间化作掌心真实的触感。

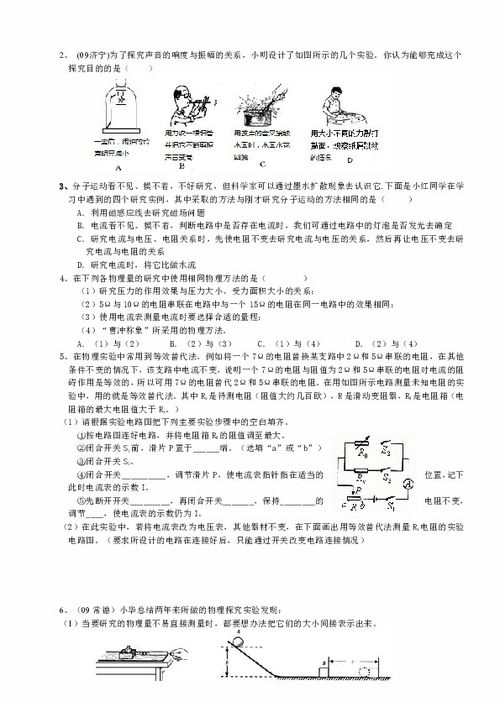

实验操作是物理学习的天然加速器。当课本上的“凸透镜成像规律”变成实验室里移动蜡烛观察光屏的过程,焦距、物距、像距的关系会自动烙印在脑海中。曾有学生用手机慢动作拍摄水杯自由落体实验,发现水面始终平静如镜,这个现象直接验证了“惯性定律”——知识在动态画面中变得鲜活可触。

生活场景更是现成的学习素材。骑自行车上坡时切换小齿轮的体验,比背诵“斜面原理”更让人理解省力杠杆的意义;用晾衣架解释滑轮组工作原理,用吸管喝饮料演示大气压强作用,这些日常互动让物理术语摆脱了纸面束缚。某位物理老师甚至带着学生在操场上用人体模拟电路,当“电流”穿过举手扮演导线的人群,“电压”“电阻”的关系在欢笑声中不言自明。

四步打造术语记忆网,让知识自动“黏”在大脑

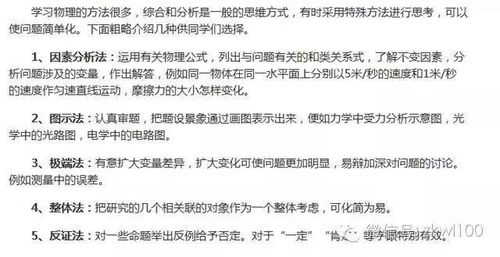

第一步:建立分类词库将物理术语按力学、热学、光学等模块分类整理。例如力学板块可细分为运动类(匀速、加速度)、力类(摩擦力、弹力)、能量类(动能、势能)。用思维导图串联相关概念,比如从“机械能”延伸出“动能与质量速度的关系”“重力势能与高度质量的关系”,形成知识网络。

第二步:图像联想记忆法为抽象术语设计视觉符号:“电流”想象成奔跑的电子小人,“磁场”用旋转的箭头图谱表现。有个学生把“光的折射”画成跳水运动员从空气跳入水中时身体弯曲的漫画,旁边标注“速度改变导致路径偏折”,期末考试这道题再没丢过分。

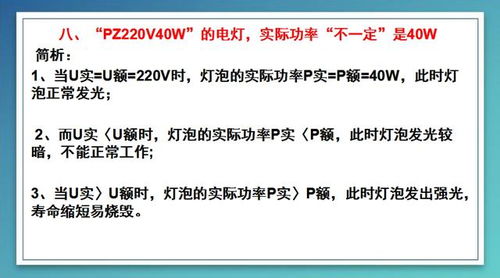

第三步:故事串联术将章节术语编成微型故事:比如“电压(伏特)开着电流(安培)小车,驶过电阻(欧姆)搭建的桥梁,突然遇到电功率(瓦特)设置的关卡”。某班级用此方法集体创作《电路王国历险记》,枯燥的电学术语变成了角色间的互动剧情。

第四步:3D复习模型用便利贴制作“术语魔方”,六个面分别对应不同知识模块。每天随机旋转魔方,用朝上的三个术语即兴造句或解释关联性。例如转到“惯性”“密度”“蒸发”,可以描述“油罐车运输密度大的液体时,因惯性需缓慢刹车,而运输易蒸发燃料则要控制温度”——这种跨章节的思维体操能深度激活记忆联结。

当物理老师发现学生开始用“热胀冷缩”解释冬天水管爆裂,用“伯努利原理”讨论足球香蕉球轨迹时,就知道术语早已内化成他们观察世界的特殊滤镜。记住:物理从不需要“背多分”,当知识与生活产生共振,那些专业词汇自然会成为你最自然的表达。