【物理不是英语课!破除”背单词式学习”的三大误区】

课间走廊里总飘着这样的哀嚎:”牛顿定律的公式怎么背啊!””压强单位换算又错了…”很多同学把物理当英语来学,捧着课本逐字背诵术语定义,结果考试时发现背的都没考,考的都不会。这种”背单词式学习法”正让物理成为最冤的学科——它本应是探索世界的钥匙,却被误解成记忆力的角斗场。

误区一:盲目追求术语数量。物理学家张朝阳曾分享,他初中时从不刻意背公式,而是把每个符号当作老朋友:F代表推门时的力道,ρ是泳池深浅带来的压迫感。与其纠结”要背200个还是300个术语”,不如建立概念网络。比如从”力”延伸出压力/浮力/摩擦力,就像认识一个家族的不同成员。

误区二:孤立记忆定义条文。某重点中学做过实验:A班逐字背诵阿基米德原理,B班用塑料瓶做浮沉子实验。两周后测试,B班对原理的应用正确率高出47%。当你用手指感受水面托举的浮力,比背诵”浸在流体中的物体…”生动百倍。试着把课本语言转化成生活场景:惯性不是F=ma的字母组合,而是急刹车时身体前倾的惊险瞬间。

误区三:忽视知识生长逻辑。翻开物理书就像观看连续剧,从声光热到力电磁环环相扣。机械效率的计算需要功率概念打底,而功率又建立在功的理解之上。建议用思维导图串联知识点:中心是”能量守恒”,分支展开动能、势能、热能的转化故事。某中考状元的方法值得借鉴——每晚用5分钟给台灯”讲故事”:”今天学的焦耳定律,就是你发热时发生的…”

【让物理术语自动扎根的三大神操作】

操作一:创建术语情感联结。海淀区物理名师王老师有个绝招:让学生给物理量起外号。密度ρ被称作”物质的身份证”,电阻R成了”电流的减速带”。更进阶的做法是建立术语日记:记录”今天在自行车刹车时,终于看清摩擦力的真面目”这类生活观察。当术语与个人体验绑定,记忆就像树根自然延伸。

操作二:设计闯关式实验。不必等实验室开放,在家就能玩转物理:用电子秤测泡面桶浮力,拿吸管制作简易气压计。某抖音教育博主发起#厨房物理挑战#,教学生用炒菜铲理解杠杆原理。关键要带着问题动手:”为什么热水瓶塞会跳起来?”这类疑问会驱动你主动理解压强概念,比被动背诵有效十倍。

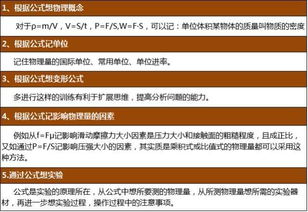

操作三:构建解题话术体系。面对复杂的滑轮组问题,试试”翻译三步法”:先把题干转述成大白话,再用物理术语精准描述,最后用公式量化关系。就像某中考阅卷组长说的:”高分答案不是说术语最多,而是用正确概念讲通了现象。”平时可多做”概念变装练习”:用三种不同方式解释光的折射,从专业定义到比喻说法再到数学表达。

真正的高手都在培养”物理语感”。就像篮球运动员熟悉球的弹跳轨迹,经过系统训练的你,会自然感知到:当题目出现”光滑平面”时要考虑惯性,”完全浸没”则暗示浮力计算。这种条件反射式的理解,远比死记硬背来得深刻持久。记住,物理考场比的不是记忆容量,而是思维回路的畅通程度——当你真正读懂了世界的运行规则,所有公式定理都会成为最顺手的工具。