从拆解旧台灯到绘制电路图:电学入门的破冰法则

“啪!”按下开关的瞬间,教室里的投影仪突然黑屏。物理课代表小明在众人注视下,红着脸检查插线板时,发现裸露的铜丝正闪着微弱的蓝光——这个意外场景,成了我们班电学启蒙的最佳教材。电学从来不是课本上的抽象符号,而是藏在生活褶皱里的奇妙密码。

1.建立具象认知:把物理现象装进口袋当老师用圆珠笔摩擦头发吸起碎纸屑时,后排总有人偷偷用尺子做同款实验。这种原始的好奇心正是学习电学的金钥匙。建议准备”现象收集本”,记录生活中30种带电现象:从毛衣静电到雷暴天气,从手机充电发热到电蚊拍的火花。

某学生发现电热水壶自动断电时,内部双金属片弯曲的角度与沸腾时间的关系,这个观察直接帮助他理解了温控电路原理。

2.从玩具改造到概念具现化拆解废旧电器是最生动的学习方式。某校科技节上,学生将报废的电动玩具改造成”人体导电测试仪”,用LED灯亮度显示人体电阻差异。在拆装过程中,他们自然理解了导体/绝缘体、电流路径等概念。建议用透明胶带制作”立体电路板”,用不同颜色标注电流方向,这种可视化操作能让抽象的电荷运动变得具象可感。

3.电路图语言转换训练面对课本上的标准电路图,很多学生会陷入符号恐惧。可以尝试”实物转译游戏”:用真实电池、灯泡搭建电路后,立即在白纸上绘制对应图示。某培训机构设计的”电路密室逃脱”,要求学生在限定时间内根据实物连接情况绘制电路图才能打开密码锁,这种情境化训练显著提升了学生的读图能力。

从实验误差到思维升级:构建电学认知体系的进阶之路

物理实验室里,当张同学第5次调整滑动变阻器时,电压表指针突然规律摆动起来——这个瞬间的顿悟,比做对十道题更有价值。电学学习的精髓,在于将试错过程转化为认知养料。

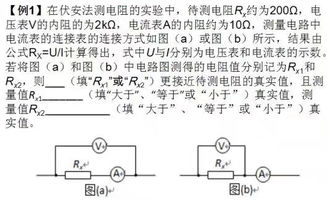

1.误差分析:最好的学习加速器某次测量小灯泡电阻的实验中,两组数据差异达到20%。当学生排查发现是电压表内阻影响时,不仅理解了系统误差概念,更自发设计了”电压表外接/内接对比实验”。建议建立”实验异常记录册”,重点记录与理论值偏差超过10%的数据,这些”错误”往往藏着深层原理。

比如某次短路实验中烧毁的保险丝,让学生直观认识到额定电流的重要性。

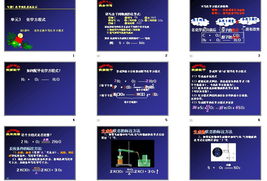

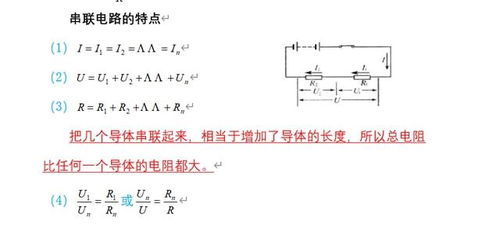

2.动态建模:让知识流动起来用Scratch软件制作电路模拟动画,拖动滑动变阻器时,屏幕上的电流表指针同步变化,这种交互式学习能建立动态认知。某学生用乐高搭建可编程电路模型,通过改变积木组合模拟不同电阻配置,这种实体操作帮助他快速掌握混联电路计算技巧。

推荐使用”电路沙盒”APP,实时显示电子运动轨迹,让电荷的”奔跑速度”可视化。

3.问题链学习法:像侦探一样思考当遇到”为什么闭合开关瞬间灯泡特别亮”这类问题时,不要急于寻找答案。建议用思维导图展开问题链:电流突变→自感现象→磁场能量→镇流器原理→日光灯启动过程。某学霸整理的”电学问题树”,主干是基础概念,分支延伸出217个生活应用场景,这种网状认知结构使他能快速调取知识解决问题。

定期组织”电路故障诊断大赛”,设置保险丝熔断、接触不良等情境,培养系统性思维能力。

从厨房里的微波炉到教室里的投影仪,电学规律正在每个角落默默运转。当你能用物理原理解释手机快充技术,用欧姆定律设计生日贺卡电路时,那些曾经晦涩的公式就变成了打开科技世界的万能钥匙。记住,最好的学习永远发生在把知识”玩”起来的过程中。