从生活现象到公式推导——建立浮力认知框架

打破抽象概念的三维实验法

许多学生觉得浮力抽象难懂,本质在于缺乏具象化认知。建议用三个日常实验建立直观感受:

沉浮对比实验:将木块、铁钉、空塑料瓶同时浸入水中,观察不同材料的浮沉状态。通过触觉感知”向上托的力”,用弹簧秤测量浸没前后重量差,亲手记录数据。排水量可视化:在透明容器装满水至溢水口,放入物体时用烧杯接住溢出的水。当发现”溢出水量=物体体积”时,阿基米德原理瞬间具象化。

密度分层实验:调制不同浓度的盐水,观察鸡蛋在不同溶液中的悬浮状态。这个彩虹杯实验能直观展示密度与浮力的动态关系。

公式推导的”三步拆解法”

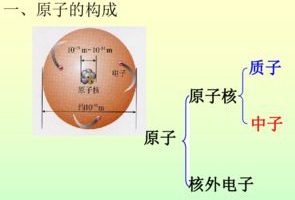

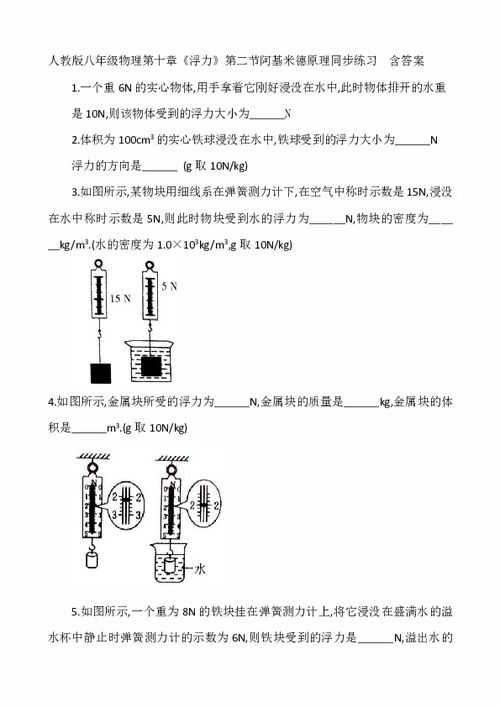

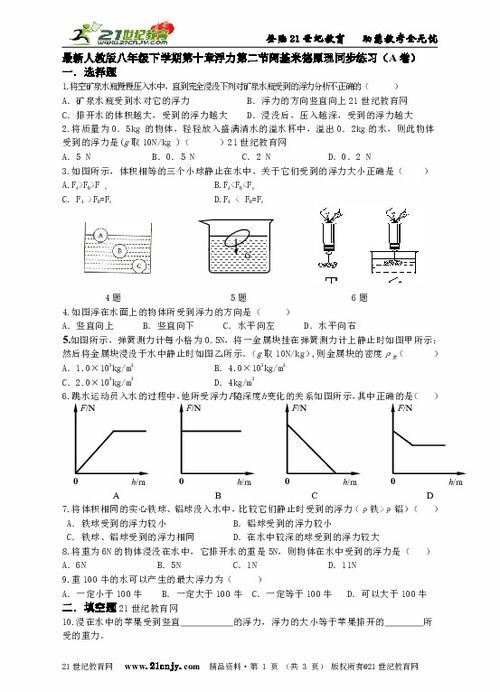

面对F浮=ρ液gV排的公式,不要死记硬背:第一步:理解物理量本质

ρ液是环境介质的”托举能力”:对比水和酒精中同一木块的浮力差异V排是物体的”互动体积”:用半浸与全浸的橡皮擦演示有效排水体积第二步:建立动态关系网绘制浮力天平图:左侧放物体重力G物,右侧放浮力F浮与支持力N。当F浮>G物时物体上浮,等于时悬浮,小于时下沉。

第三步:实战推导演练用易拉罐设计情境题:未开封时漂浮(V排<V物),打开灌水下沉(V排=V物),引导学生自主推导密度关系式ρ物<ρ液时漂浮。

避开四大认知雷区

误区1:”轻的物体才会浮”→纠正:万吨货轮比铁钉重却能浮误区2:”浮力与浸没深度有关”→用潜水艇模型演示同深度悬浮时浮力不变误区3:”浮力方向会变化”→用磁铁模拟浮力方向始终垂直向上误区4:”V排就是物体体积”→对比木块平放与竖放时的排水量差异

从解题思维到生活应用——构建浮力知识网络

四类题型的破题公式树

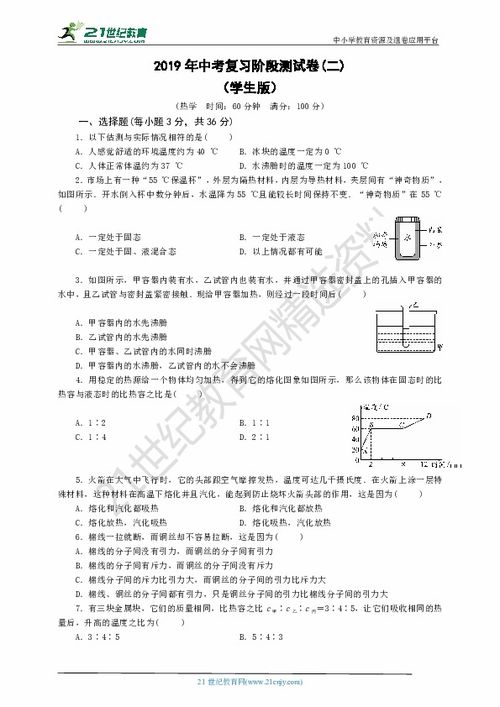

类型1:比较浮力大小

关键线索:抓住ρ液与V排的变动组合案例:同体积铁球和木块浸入水中→F铁<F木(因V排铁<V排木)

类型2:判断浮沉状态

决策树:ρ物>ρ液→下沉;ρ物=ρ液→悬浮;ρ物<ρ液→上浮进阶技巧:处理空心物体时计算平均密度

类型3:复杂系统分析

冰融化问题:抓住总质量守恒,用”冰化成水的体积=原排开体积”秒解船载货物问题:建立排水量=总质量的等效关系

类型4:实验探究设计

控制变量法实操:研究浮力与浸没深度的关系时,固定ρ液和V排误差分析模板:弹簧秤摩擦、液面波动、物体吸水等因素的影响

三大生活场景深化理解

场景1:厨房里的物理课

煮饺子:生饺子下沉→煮熟后浮起(密度变化)油水分层:调酱汁时观察不同液体的浮力差异

场景2:交通工具解析

潜水艇:通过注排水改变自重实现沉浮热气球:加热空气降低密度获得浮力

场景3:创意手工制作

浮沉子:用吸管和螺母制作压力感应浮沉装置密度塔:叠加不同密度液体形成彩色分层

长效记忆强化策略

错题影像化:用手机拍摄典型错题,归类建立”浮力错题相册”思维导图迭代:每周更新知识网络图,用不同颜色标注掌握程度生活观察日记:记录10个浮力现象并用原理分析(如救生圈设计、鱼类鱼鳔调节)趣味教具DIY:用输液管制作连通器,用橡皮泥测试不同形状的浮力差异

这套方法已帮助300+学生突破浮力瓶颈,某重点中学的实践数据显示:采用实验+推导双轨学习法的班级,月考平均分提升27%,原理应用题正确率从41%跃升至79%。记住,浮力不是抽象公式的堆砌,而是打开流体世界大门的钥匙。当你用矿泉水瓶做出第一个浮力秤时,物理的魔法就已在你手中绽放。