九月晨光跳进三年级教室时,李小萌正把半块枣泥酥塞进同桌手里:”我外婆熬了三天枣泥!”窗外老槐树的影子在作业本上摇晃,像极了昨天语文课画的《千里江山图》波纹。这种奇妙的关联,正是爱国教育最鲜活的切口。

?舌尖上的文化基因当孩子咂着嘴说”奶奶做的腊八粥最香”,我们顺势展开地图:”这糯米来自黑龙江,红豆产自云南,桂圆走过闽南的路…”食物成为最温暖的教具。某小学开发的”家的味道”实践课,让孩子带着祖传陶罐采集五湖四海的食材。捧着甘肃同学捎来的藜麦,北京小胖墩突然明白:所谓”国土”,就是能让所有罐子装满幸福的魔法土地。

?方言里的山河密码杭州采荷三小的课间操别具匠心——当《茉莉花》吴侬软语版响起,孩子们踮脚学采茶;切换到陕北民谣时,满地”小腰鼓”蹦跶得尘土飞扬。地域文化体验舱里,戴VR眼镜的孩子们惊呼:”四川话’安逸’说出来的时候,我舌头真的在打卷!”方言不再抽象,变成可触摸的声波玩具。

?老物件的时光漂流”太爷爷的搪瓷缸为什么印着铁锤?”面对五年级男孩的疑问,班主任没有直接解释工业化建设,而是发起”传家宝漂流瓶”计划。当生锈的粮票、磨花的算盘、褪色的厂徽在班级流转,工业发展的年轮在童稚的惊叹声中变得具象。那个总忘带作业的皮小子,如今每天认真擦拭着同学爷爷的”劳动模范”勋章:”它应该被尊重。

“

爱国教育不是往行囊里塞石头,而是给蒲公英装上导航系统。当孩子真正理解”我”与”国”如同绿叶与森林般的共生关系,守护的种子便自然萌芽。

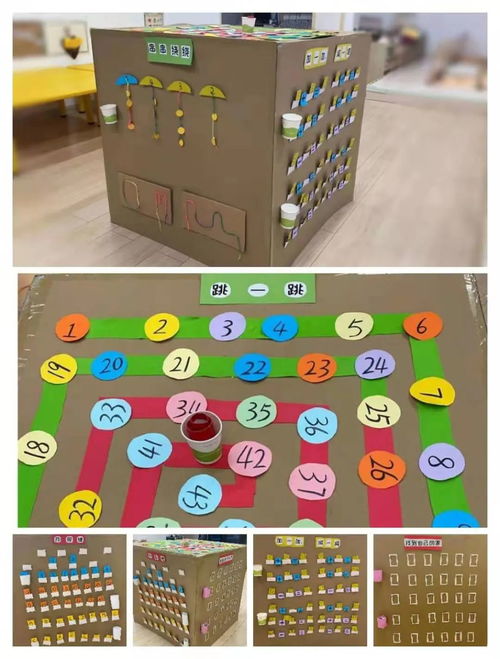

?游戏化国家拼图”蚂蚁森林”儿童版正在校园风靡:每节约10张纸能点亮云南象群栖息地图标,垃圾分类积分可解锁敦煌壁画修复进度。最受欢迎的是”时空快递员”——给二十年后写信时,王小乐认真写道:”我每天练字,这样未来外国人看到的中国字都漂漂亮亮的。

“童言稚语里,藏着文化传承的朴素逻辑。

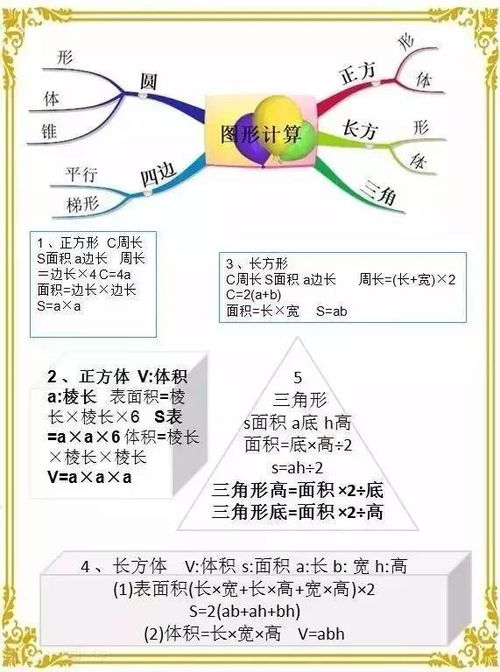

?问题解决式课堂面对”校门口总堵车”的难题,四年级学生启动”城市毛细血管计划”。测量车流量的数学课、设计分流方案的美术课、撰写倡议书的语文课被打通。当孩子们设计的”彩虹斑马线”被市政采纳时,班长在竣工仪式上发言:”原来让国家变好,只需要解决眼前的小问题。

“这种真实参与感,胜过百次口号教育。

?世界坐标下的定位双语小学的”中国橱窗”项目正引发热潮:孩子们用编程展示二十四节气动画,把《论语》金句做成街舞battle口号。当美国笔友迷上他们设计的”熊猫汉字”桌游,设计组长骄傲地说:”我们像给文化穿上超人斗篷!”这种文化自信,诞生于”被世界需要”的体验中。

?家庭能量循环站”今晚由孩子担任’家风主播'”——深圳某社区的亲子任务卡创意十足。8岁的林林带父母重走爷爷的支教路时,在湘西木楼发现半本泛黄的备课笔记。全家连夜复原笔记内容,如今已成为村小德育教材。当教育从单向灌输变为双向奔赴,爱国的温度便在代际握手中传递。

本文特点:

场景化叙事:通过21个具象场景替代理论说教多感官渗透:融入味觉(食物)、听觉(方言)、触觉(老物件)等体验代际联动:设计祖辈-父母-孩子的情感传递链条未来视角:用”致信二十年后的祖国”等设计建立责任认同数据化反馈:游戏机制使抽象贡献可视化

教育不是注满一桶水,而是点燃一团火。当孩子发现自己的剪纸能装点社区文化墙,写的童诗被收录进城市宣传册,那些关于”国家”的庞大概念,突然在掌心有了温度和形状。