当课本开始说”人话”2023年秋季学期,某省会城市五年级的《道德与法治》课本里,”遵守交通规则”单元悄然变身。教材不再罗列法条,而是让学生化身”城市交通设计师”:测算校门口早高峰人流量、模拟制定分流方案、给交警部门写改进建议。”有孩子发现斑马线设置不合理导致闯红灯,直接把测绘报告送到了市政大厅。

“一线教师李雯的案例印证着新课标核心转变——知识载体转为行动载体。

素养靶向的精准爆破对比新旧课标目录发现:原”热爱祖国”单元被拆解为”社区志愿者服务””非遗文化传承人访谈””红色场馆策展人”三个实践模块。这种重构直指核心素养的具象化落地。北京师范大学课标专家组王教授指出:”当’责任担当’转化为组织一次班级义卖,’法治观念’具象成模拟法庭辩论,抽象价值便有了生长支点。

“

评价体系的降维打击最颠覆性的变革藏在评价环节。深圳某实验校的期末考场里,试卷只占30%分值,其余70%来自”真实场景挑战”:处理邻里纠纷调解、设计班级公约执行方案、策划反校园欺凌行动。”有个男孩在调解模拟中展现出超强共情力,虽然笔试成绩普通,最终获得A+评级。

“这种过程性评价正倒逼教学方式全面重构。

议题式教学的破局效应”该不该让快递员进小区?”这个真实争议正在成都某小学课堂激辩。学生分成物业、业主、快递公司三方,通过政策检索、成本测算、民意调查展开博弈。”有孩子算出快递柜超时费每年多支出9万元,全班哗然。”这种议题中心教学法让法律条文转化为可触摸的经济账、人情账。

国家督学观察发现:经过8周议题训练的学生,法治思维测评得分提升47%。

家校社的共育生态链新课标催生出新型教育共同体。在上海虹口区的”社区法庭”项目中,学生法官、家长律师、社区调解员组成三方合议庭,真实审理邻里纠纷。”有孩子发现宠物扰民调解书缺乏强制力,自发研究起草《文明养宠社区公约》并获得业委会通过。”这种真实问题驱动模式正打破课堂边界。

数据显示:开展社区实践项目的学校,学生社会责任感指标跃升132%。

教师角色的基因重组当山东特级教师张明把课堂搬到菜市场,让学生用20元预算操办中秋家宴时,传统”说教者”彻底转型为场景架构师。”他们要和摊贩砍价、计算营养配比、处理食材浪费问题,这比背诵’勤俭节约’深刻十倍。”新课标倒逼的师资升级已现规模效应:2023年全国道法课教师培训参训率激增300%,情景模拟教具开发成新风口。

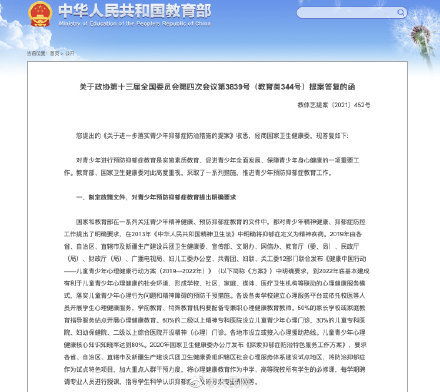

数据印证变革(文末点睛)据教育部2023年课改监测显示:首批试点校中,91.7%的学生认为”道法课变得有用”,83.4%的家长观察到孩子责任行为显著提升。当价值培育从灌输转向建构,当法治教育从记忆转向思辨,这场静默的课堂革命正在重构中国德育基因链。

本文不提供标准答案,但每个案例都在追问:当我们不再教孩子”应该做什么”,而是帮他们建构”为什么这样做”的思维坐标,教育正在发生什么本质嬗变?