一、用生活打开电学大门:从具象到抽象的认知革命

初中物理电学的学习困境往往始于概念的抽象性。当课本上突然出现”电流就像水流”的比喻时,很多同学会陷入困惑——水看得见摸得着,但电流到底是什么?这时候需要建立独特的认知转换系统。

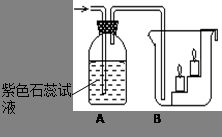

建议从改造日常生活用品开始:用废弃的充电线制作简易电路,观察手机充电器参数(5V/2A)与欧姆定律的关系,用盐水导电实验模拟电阻变化。某重点中学的物理老师曾让学生用柠檬制作原电池,当看到电子表被点亮时,原本对电压概念模糊的学生瞬间理解了电势差的本质。

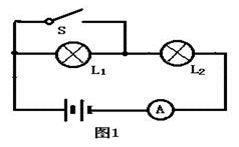

电路图识读要掌握”动态拆解法”:将复杂电路分解为”电源-开关-用电器”基础单元,用彩色记号笔标注电流路径。例如分析并联电路时,可以想象电流像地铁乘客在不同站台分流,用不同颜色的吸管模拟导线制作立体电路模型,这种空间构建能力能有效突破二维图纸的限制。

实验操作要抓住三个黄金时刻:连接电路前进行”脑内预演”,用思维导图预测可能现象;接通瞬间记录仪表指针的”第一反应”;故障排查时采用”二分法”隔离问题区域。某竞赛获奖学生分享经验时提到,他用乐高积木搭建可拆卸电路模块,这种具象化训练使他在中考实验题中取得满分。

二、解题思维的降维打击:从现象到本质的建模艺术

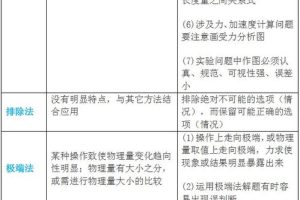

电学题型的突破关键在于建立”物理模型转换器”。面对动态电路问题时,要培养”参数敏感度”:当滑动变阻器移动时,立即在草稿纸上画出等效电路图,用不同符号标注变量与常量。某特级教师总结的”三看法则”值得借鉴:看电路结构、看仪表量程、看元件规格。

计算题要掌握”能量守恒视角”,把焦耳定律与机械能转化结合思考。比如电热水器烧水问题,可以建立”电能→热能→内能”的传递链条,用煮泡面的实际耗电量验证理论计算值。这种跨章节的知识串联能显著提升综合应用题得分率。

常见误区破解有妙招:针对”电压表短路”类陷阱题,可以制作”故障扑克牌”,将典型错误场景画成卡牌进行情景训练。对于容易混淆的串并联特点,建议创作记忆口诀:”串联电流一条路,电压分配看电阻;并联电压都相等,电流分流反比阻”。

考前冲刺要建立”错题能量站”:将历年真题按”概念辨析””电路设计””综合计算”分类整理,用便签纸标注每个错题对应的知识模块。某中考状元独创的”电学错题剧本杀”,通过角色扮演重现解题思维过程,使班级平均分提升15分。最后两周建议每天完成1道经典题+1道创新题的组合训练,保持思维活跃度。