电磁铁基础篇——像搭积木一样理解核心原理

用「废铁钉」开启电磁世界

别被课本上的复杂公式吓到,咱们先从厨房找根生锈的铁钉开始。用绝缘铜线在铁钉上绕50圈,接上两节5号电池——恭喜你,这就是最原始的电磁铁!当铁钉能吸起回形针的瞬间,你已触摸到「电生磁」的本质:电流通过线圈产生磁场,铁芯被磁化后增强磁性。这个看似简陋的实验藏着三个关键要素:线圈匝数、电流强度、铁芯材质,它们就像调节磁力的三把旋钮,后续所有知识点都围绕这三个变量展开。

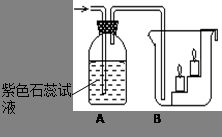

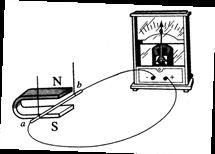

磁场可视化:撒把铁粉胜过背十遍概念

与其死记「磁感线是闭合曲线」,不如在硬纸板上撒铁粉观察。当电磁铁通电时,铁粉自动排列成从N极到S极的弧形线条,这种动态画面比课本插图生动百倍。试着用不同形状的铁芯(U型、直棒型)做对比,你会发现U型铁芯能让磁感线更密集——这就是马蹄形电磁铁磁性强的原因。

用手机慢动作拍摄铁粉移动过程,逐帧分析磁场建立与消失的规律,这种沉浸式学习能让你对「剩磁」「消磁」等概念过目不忘。

玩转变量关系的「三色标签法」

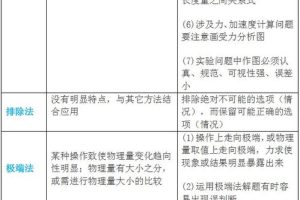

面对「影响电磁铁磁性强弱的因素」这类必考题,推荐用红、蓝、绿三色便签建立思维模型:

红色标签(线圈匝数):每增加10圈做个标记,用弹簧秤测量吸起大头针的数量蓝色标签(电流强度):通过增减电池数量或串联滑动变阻器改变电流绿色标签(铁芯材质:对比铁钉、铝棒、木棍的磁化效果用这种「变量分离法」整理实验数据,能直观看出三者对磁力的影响程度。

考试遇到相关题目时,脑海中会自动浮现三色标签的实验场景,轻松避开「电流方向是否影响磁性」这类经典陷阱。

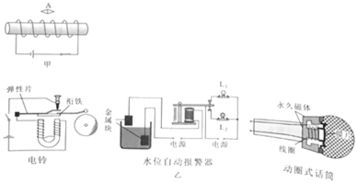

从电磁继电器看知识迁移

拆解老式门铃或汽车启动器中的电磁继电器,你会发现这就是电磁铁的进阶应用。用透明胶带把继电器粘在笔记本上,画出电流通路与机械结构联动的示意图。当理解「小电流控制大电流」的工作原理时,实际上你已掌握电磁铁在自动控制、安全电路中的核心价值——这种跨场景的知识迁移能力,正是学霸脱颖而出的关键。

实验操作篇——考场与实验室的双重突破

实验设计「三步验证法」

考场实验题常要求设计验证方案,记住这个万能公式:

控制变量宣言:「保持XX不变,改变XX」(例如验证线圈匝数影响时,固定电流和铁芯)量化检测手段:「用弹簧测力计测量吸起铁钉的总重量」对比实验组:「设置20匝/40匝/60匝三组对照」配合手绘数据记录表(建议用坐标轴呈现匝数与磁力关系曲线),这种结构化表达能让阅卷老师快速抓住得分点。

特别注意要写明「多次测量取平均值」,这是实验题的高频采分项。

电磁铁「故障诊断」实战

遇到电磁铁不工作的实验状况,按这个排查流程化身「电路医生」:①触摸电池是否发烫(短路检测)②用指南针靠近线圈(检验电流是否产生磁场)③替换铁芯测试(排除材质问题)④砂纸打磨导线接触点(解决氧化导致的接触不良)这个过程中,你会自然理解欧姆定律、电阻与导体材料的关系等延伸知识。

建议录制故障排查视频,用慢速回放观察哪个环节出现异常,这种「微观察」训练能大幅提升电路分析能力。

从吸铁石到电磁起重机

在笔记本上绘制电磁铁技术演进树:1825年斯特金电磁铁(9磅重吸起7磅铁)→约瑟夫·亨利改进绝缘线圈→现代电磁起重机(磁力可调,带过热保护)通过这条时间轴,你能发现「绝缘材料发展」「散热设计」「自动控制技术」对电磁铁应用的决定性影响。

试着用电磁继电器、温控开关设计一个带保护装置的电磁起重模型,这种项目式学习会让你对知识点的理解远超课本要求。

电磁兼容性初探:手机为何怕磁铁?

把电磁铁靠近手机扬声器,听到杂音时说明磁场干扰了电磁部件。这个现象引出现代电子设备的重要概念——电磁兼容性(EMC)。用不同强度的电磁铁测试对耳机、智能手表的影响,记录最小干扰距离。你会发现随着物联网发展,电磁铁设计不仅要追求强磁性,更要考虑磁场屏蔽技术,这种前沿视野能激发深度学习物理的兴趣。