从零开始玩转电磁铁——动画拆解核心原理

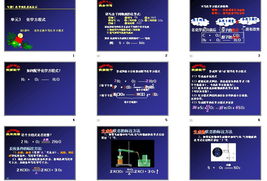

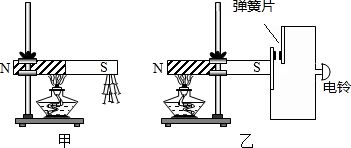

你以为的电磁铁VS真实的电磁铁很多同学觉得电磁铁就是”绕线圈+通电”,结果实验时要么吸不起回形针,要么断电后还有磁性。这其实是因为没搞懂三个隐藏机制:①线圈缠绕方向决定磁极分布②铁芯材质影响磁场强度③电流大小与匝数的黄金比例。

我们的视频教程用3D动画还原磁场线:当你在屏幕上滑动调节电压值时,可以直观看到虚拟铁屑在磁场中的排列变化。特别设计的对比实验模块,能同时展示正确缠绕与松散缠绕的线圈产生的磁场差异——那些课本上静止的平面图,在这里变成了会呼吸的动态模型。

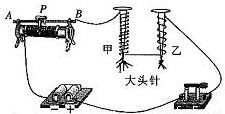

实验失败的5个魔鬼细节我们分析了200+份学生实验报告,总结出这些高频翻车现场:

用铝芯代替铁芯(实测磁场强度衰减87%)单层密绕导致局部过热(3分钟融化绝缘漆)忘记给导线”穿鞋”(裸线直接接触电池正负极引发短路)测试时使用非磁性材料(盯着铜片怀疑人生)误判磁极方向(用手机指南针APP就能验证)

视频中特别设置”来找茬”环节:当演示错误操作时,画面会自动弹出放大镜图标,引导你发现实验装置中的问题点。比如在展示短路案例时,电池会变成夸张的”愤怒表情”,配合冒烟特效,让危险操作过目不忘。

游戏化记忆法针对磁感线方向这个难点,我们开发了记忆小游戏:通过AR技术把右手螺旋定则变成手势闯关——用手机摄像头捕捉你的手势,当比划出正确姿势时,虚拟线圈会立即绽放蓝色光效并生成3D磁感线。连续通关5次即可解锁”电磁大师”成就勋章,支持分享到朋友圈炫耀战绩。

手残党也能完成的电磁铁实验——沉浸式视频跟练

材料选择的秘密战争为什么文具店的漆包线比五金店的更适合作业?怎样用微波炉快速检测铁钉的磁化潜力?视频开头准备了材料实验室章节:用显微镜头对比不同铁芯的金属结构,当放大500倍时,你会清晰看到含碳量高的铁钉内部布满”磁感高速公路”,而劣质材料则像堵塞的交通网。

特别推荐”厨房流”实验套装:用冰箱贴测试磁性,易拉罐做绕线支架,甚至能用电磁炉验证涡流效应。这些取材日常的替代方案,让深夜赶作业的同学不用哭着找材料。

分步跟练系统视频采用”画中画”教学模式:主画面展示实验全景时,右下角小窗同步特写老师的手指动作。重点步骤如线头固定、绝缘处理等,支持0.5倍速慢放+360°旋转观察。更贴心的是”防抖模式”:当检测到你的手部剧烈晃动时,画面会自动弹出稳定辅助线。

针对左撇子同学,只需点击镜像翻转按钮,所有操作示范立即转换成左手视角。每个步骤完成后会出现进度条,集满三颗星才能进入下一环节,杜绝跳步导致的连环失误。

创意实验扩展包完成基础实验后,视频解锁隐藏关卡:

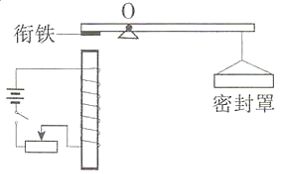

用电磁铁制作会跳舞的锡纸人改造电动牙刷变成磁悬浮列车在薯片罐里搭建电磁炮模型(安全版)

最受欢迎的是音乐电磁铁:通过编程让电磁铁按特定频率工作,配合铜片振动竟然能演奏《孤勇者》。当实验成功的瞬间,视频会自动触发彩蛋特效——你的电磁铁装置将被授予虚拟诺贝尔物理奖证书,生成带有个人姓名的获奖海报,满足青少年的社交展示需求。

错题复活机制遇到实验失败时,对着手机说出”救命啊”,视频立即跳转到智能诊断模块。根据你描述的故障现象(如”不吸东西”、”电池发烫”等),AI会生成故障树状图,用排除法定位问题。比如选择”线圈发热”→”闻到焦味”→”看到火花”三个症状,系统就会播放短路事故的慢镜头回放,用红色箭头标出问题线头的位置。