一、课前准备:把物理课变成「侦探游戏」的3个魔法

1.用「生活放大镜」发现隐藏的物理彩蛋

物理课本上的「力与运动」概念,其实就藏在每天骑车上学的路上。当自行车突然刹车时,身体会前倾——这就是惯性定律的现场直播;捏瘪的矿泉水瓶放入热水后自动复原,演示着热胀冷缩的微观战场。建议在开学前一周开启「物理猎人」模式:用手机拍摄10个生活中「反常识」的现象,比如淋浴时水流为什么会变细?冰可乐瓶外的小水珠从何而来?这些将成为你课堂上的「知识锚点」。

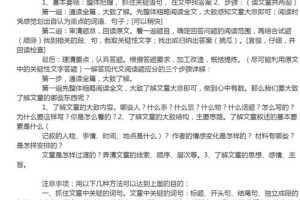

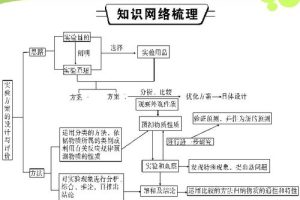

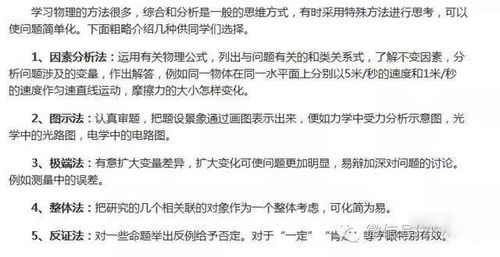

2.预习不是读课文,而是玩「知识拼图」

传统逐字阅读的预习方式,容易让物理变成枯燥的文字游戏。试试「三色笔预习法」:用蓝色标出生活案例(如「推门时的施力点」),红色圈出核心概念(如「力的三要素」),绿色画出疑问(「为什么说力是物体间的相互作用?」)。更进阶的玩法是制作「概念卡片」:在便利贴上画出「力」的拟人形象,给它配上对话框「我能改变物体形状哦!」。

这种视觉化处理能让抽象概念变得鲜活有趣。

3.心理建设:把自己当成实验室的「见习科学家」

很多学生面对物理的紧张感,源于对「公式恐惧症」。其实牛顿发现三大定律时也经历过苹果砸头的困惑。建议准备「科学家手账本」,首页写下:「允许自己暂时不懂,但绝不错过每个思考瞬间」。开学前夜可以进行「仪式感练习」:把直尺、弹簧秤、小车模型摆在书桌上,想象自己即将进入充满机关的秘密实验室——这种游戏化心态能有效降低焦虑值。

案例示范:小明同学通过观察电梯超重报警,提前理解了「力的测量」;小美用橡皮筋和纸箱自制了简易测力计,在开学展示时获得老师点赞。这些实践表明,物理学习的起跑线不在教室,而在我们主动探索的眼睛里。

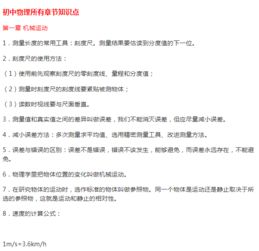

二、课堂实战:让知识「活过来」的沉浸式学习法

1.听课技巧:打造专属「物理雷达系统」

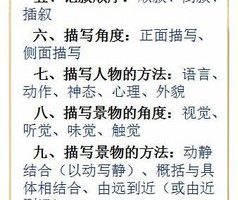

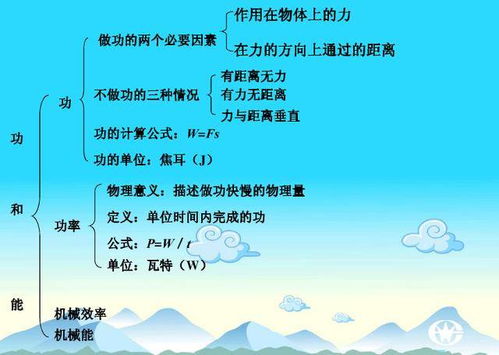

优秀学生的笔记本不是录音机,而是信息处理中心。尝试「三区笔记法」:将页面分为概念区(记录核心定义)、案例区(画示意图或贴生活照片)、疑问区(用闪电符号标记)。当老师讲解「力的作用效果」时,立即在案例区补画早上看到的被压弯的草坪护栏。听到「牛顿第一定律」时,快速在疑问区写下:「如果宇宙没有摩擦力,足球会永远滚动吗?」这种动态记录方式能让思维始终在线。

2.实验环节:做「会提问」的动手派

物理实验不是按部就班的说明书操作,而是发现秘密的冒险。在测量滑动摩擦力时,可以设计对比实验:同一木块分别在课本封皮、课桌表面、校服布料上滑动,记录差异数据。更聪明的做法是故意「犯错」:把弹簧测力计斜着拉,观察数值变化,然后举手提问:「老师,这个错误操作反而帮我理解了测量原理!」这种主动探索比被动验证更能加深理解。

3.课后巩固:用「费曼技巧」打败遗忘曲线

放学后的黄金1小时是知识固化关键期。不要立即写作业,而是扮演「小老师」:用手机录制3分钟微课,把课堂内容讲给虚拟观众听。当讲到「力的作用是相互的」时,可以演示双手互推:左手给右手的力,其实右手也同时给左手相同的力。发现卡壳处立即查阅笔记,这种输出式学习能暴露思维盲点。

进阶玩家可以制作「错题漫画」,把容易混淆的概念变成对战中的物理超人,让复习变得像看连载漫画般令人期待。

成果检验:尝试用物理视角重写日记

「今天体育课投掷实心球时,我调整了出手角度(可能接近45°最优角),感受到肌肉产生的弹力做功。球体在空中划出的抛物线,正是重力与初速度共同作用的轨迹…」当物理语言自然融入生活叙事时,说明你已成功升级思维系统。记住:物理不是需要「攻克」的堡垒,而是认识世界的全新维度,第一节课只是这场探险的精彩序幕。