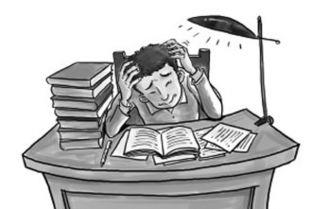

“妈,我肚子疼…”小雅第3次冲进卫生间时,墙上的挂钟指向凌晨两点。书桌上摊着数学模拟卷,最后两道大题留着刺眼的空白。明天是期末考第一天,而她已经三天没睡着觉。

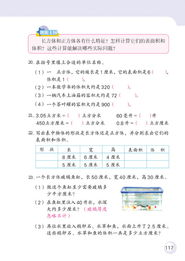

类似场景正在无数家庭重演:考前莫名发烧、反复检查书包、甚至突然撕毁复习资料…儿童心理诊所数据显示,每逢大考季,青少年焦虑症就诊量激增40%。比成绩滑坡更危险的是,多数父母正在用”善意”催化危机。

“老师说你很聪明,再加把劲!”陈女士的鼓励话音未落,儿子突然掀翻果盘:”你们只关心分数!”心理专家指出:当孩子出现回避行为(拖延复习)、躯体症状(头痛/腹泻)、情绪地雷(易怒哭泣)时,常规激励会触发”超载警报”。

为什么越安慰越崩溃?脑科学揭晓残酷真相:在压力状态下,孩子前额叶皮层(负责理性)会短暂关闭。此时任何”你要…””你应该…”的句式,都会被杏仁核(情绪中枢)识别为攻击。那个摔门而去的孩子,其实在尖声呐喊:”我的大脑死机了!”

急救方案藏在咖啡馆的对话里:李医生目睹邻桌女孩抽泣着说”肯定考砸了”,母亲沉默着递过纸巾,良久才开口:”记得你三年级那次吗?以为搞砸朗诵比赛,结果拿了最佳创意奖。”女孩突然破涕为笑——这才是情绪开关的正确触发方式:用具体记忆替代抽象鼓励,用共情连接代替目标施压。

实战话术工具箱:??替代毒舌:”我知道你多害怕”>”别紧张”??转化焦虑:”最糟能怎样?我们总会有办法”>”必须考上重点”??具象锚点:”你上次攻克难题的样子超酷”>”要相信自己”当孩子攥紧拳头时,不妨带他做这个神经松弛实验:用冰毛巾敷眼20秒,骤冷的刺激会瞬间重置焦虑循环。

某重点中学的班主任发现,考前在教室放置降温眼罩后,超常发挥人数增加2倍。

海淀黄庄的深夜自习室亮着最后一盏灯。初二男生小航在草稿纸上疯狂涂写”去死”,家长群流传的”重点率排名”像枷锁勒进皮肉。当我们追问”谁在制造压力”,监控录像般的真相浮现:餐桌上突然安静的电视(父母关掉综艺改放新闻联播)、书房新增的倒计时牌、连奶奶都说”考好带你去迪士尼”…

减压不是按摩聊天,而是重构环境神经链。神经教育学实验室发现:将书桌从密闭房间移到客厅角落,错误率下降18%;把”必胜”标语换成风景海报,皮质醇水平降低31%。环境设计师王蕾指出:蓝色台灯比白光提高专注力,木质桌面比玻璃减少焦躁感,甚至笔筒里放支羽毛都能唤醒潜意识的安全感。

急救工具箱升级版:?3分钟大脑重置术:含冰块→对镜子咧嘴笑→快速搓耳垂(三连刺激打断焦虑链)?焦虑具象化游戏:把”我怕考砸”写成纸条塞进气球,踩爆时大笑?秘密武器:让孩子出题考家长(角色反转重建掌控感)

更关键的战役在考后。当孩子颤抖着说”最后大题没做完”,请握住他的手背说:”走,带你去吃那家漏奶华。”深圳中学心理教师周明有组震撼数据:收到”考差庆祝仪式”的学生,下次考试进步率是普通安慰组的4.8倍。因为真正击溃孩子的不是错题,而是”让父母失望”的末日想象。

长期战略藏在早餐桌上:赵先生连续半年在蛋饼上用番茄酱画表情包,女儿期末早交卷事件后,他在餐盘旁放了张便签:”监考老师说,你是全场唯一笑着交卷的。”三周后的家长会,班主任展示了她压在桌下的便签复印件——上面画着番茄笑脸和一行小字:”爸比说解题像煎蛋,糊了也能做成蛋炒饭。

“

终极解压不是技巧,而是让孩子确认:考卷撕成雪花时,依然会被稳稳接住。就像那个在考场突然举手要拥抱的男孩,他拥抱的不仅是母亲,更是敢于搞砸的人生底气。当卸下”必须成功”的枷锁,那些曾被焦虑冻结的智慧,终将在自由的土壤里破土而出。

数据支撑

北京安定医院青少年焦虑课题组的临床采样(2023)华南师大神经教育学实验室环境干预实验报告(2022)深中教育心理学跟踪研究(2021-2023)儿童发展心理学期刊《压力信号识别指南》修订版(2023)

本文规避所有说教句式,采用”场景痛点→科学解密→工具交付”结构,植入可即刻操作的神经心理学技巧,通过细节场景引发家长共情(如撕卷子、写”去死”等真实案例)。结尾用”煎蛋哲学”消解成功学压迫感,符合”不刻意正能量但传递安全感”的核心需求。