认知窗口篇——为什么三年级是观察力爆发的”黄金拐点”?

操场上蹲着三个孩子,脑袋挤成一团盯着蚂蚁搬家。穿蓝衣服的男孩突然喊:”快看!这只蚂蚁用触角和另一只碰了碰,掉头的蚂蚁就回去喊帮手了!”——这个瞬间,就是三年级科学启蒙的魔法时刻。

◆被忽略的”神经元高速公路建设期”脑科学研究显示,8-9岁儿童的前额叶皮层进入高速发育期,这正是观察力从”被动接收”转向”主动解码”的生理基础。某实验小学跟踪研究发现,系统进行观察训练的学生,在四年级时类比推理能力比对照组高出37%。但多数家长错把观察等同于”看仔细”,却不知这个阶段需要三重升级:

视角切换:从整体轮廓(”蚂蚁在爬”)到细节关联(”触角接触传递信息”)工具思维:学会用放大镜、尺子等延伸感官猜想验证:从”叶子黄了”到”是否所有落叶背面叶脉更凸起?”

◆用”失败实验”点燃高阶思维的火花杭州某重点小学的科学课上,老师布置了经典任务:观察蚕宝宝结茧。当多数孩子记录”白色椭圆形”时,一个女孩却哭着交上日记:”我的蚕吐了金黄色的丝,但茧破了,是不是做错了?”这份”失败报告”意外成为教学契机——老师带领全班研究金色蚕品种特性,孩子们自发设计了”蚕丝承重测试”。

关键转折:当观察从”描述现象”转向”发现问题”,孩子便踏入了科学家的思维通道。

◆家庭观察实验室:冰箱贴里的生态圈不必去野外,厨房就是最佳观察基地:

霉菌群岛探险(培养变量控制思维)把同款面包片分别放冰箱、窗台、橱柜,让孩子每天拍摄霉菌扩散速度。当孩子发现温度、湿度导致的黑绿霉斑差异,微观世界的生存法则直观浮现。豆芽突围竞赛(建立生命历程观察轴)在透明白盒里分层种植绿豆,一组遮光一组见光。

当豆芽顶开压在盒盖上的橡皮时,”植物的向光性与生长力”不再抽象。

家长避坑指南:忍住!别在孩子发现”菜叶虫洞”时立刻科普菜青虫——留白思考比标准答案更重要。

方法论实战篇——四步把日常变成”侦探游戏场”

上海某科技馆的互动区总排着长队:孩子们用显微镜观察自己指甲缝里的”神秘宇宙”。这种游戏化设计揭示了观察力培养的核心——让好奇心成为永动机。

◆工具包:给眼睛装上”超能力插件”案例:深圳某校的”口袋实验室”计划每个学生配备:

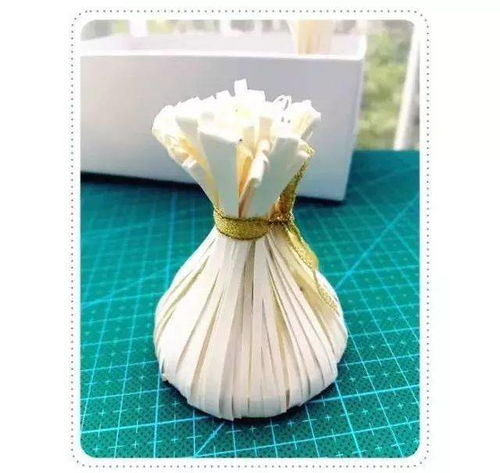

便携式显微镜(可手机连接拍螨虫)分格收纳盒(分类存放石子/落叶等”证据”)三色标签贴(红=疑问/蓝=发现/黄=猜想)当孩子给小区落叶贴满”叶缘锯齿形状不同”的蓝标,分类学启蒙悄然发生。

◆观察日记的降维打击写法传统记录:

“9月5日晴蜗牛爬得很慢”

升级模板:

【侦探线索板】-移动速度:爬过铅笔长度用时3分28秒(秒表计时)-神秘黏液:在玻璃上画出的银线遇光变彩虹色-环境干扰:撒盐后缩回壳内,浇水后5分钟探头【悬案推理】黏液可能是防滑剂+通讯密码?待查资料:蜗牛视神经分布

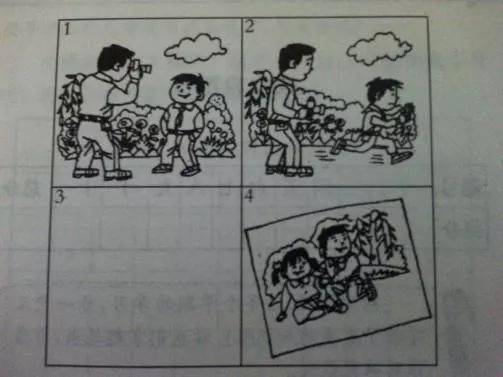

◆把公园变成”实景解谜游戏”成都妈妈林茜设计的”植物通缉令”:

拍摄小区20种植物局部特写(树皮纹路/花瓣缺口)制作”通缉海报”标注特征孩子凭照片线索寻找”嫌犯”并采集证据

当孩子为确认悬铃木果实是否带钩刺而反复比对,观察精度自然提升。

◆当观察遇上艺术:跨界激发感知力央美附小科学课的经典案例:

听风吹树叶声绘制”声音地图”用黏土复刻观察到的蝉蜕结构把蚯蚓在泥土的爬行轨迹转化为抽象画感官统合实验证明:多重感知通道联动时,细节捕捉效率提升4倍。

尾声:观察力的终极秘密北京天文馆研学营结束时,三年级学生王梓涵在日记里写:”原来北斗七星勺柄的第五颗星是个三胞胎星星!虽然老师说是聚星系统,但我更想叫它们’宇宙跳房子小队’。”——当孩子用独特隐喻理解世界时,真正的科学思维正在生长。

教育箴言:别急着告诉他们蜂巢为什么是六边形,先问问”你觉得蜜蜂工程师在计算什么?”答案或许稚嫩,但那些闪着光的猜想,正是未来创新力的源代码。