课标变革的三大信号——做对”加减法”,才能站稳讲台

信号一:做”减法”的是题海,做”加法”的是思维翻开2022版课标,”减少死记硬背””杜绝机械训练”的表述首次出现在正文。某实验区教师李琳的实践印证了变化:她将抄写生词从10遍减至3遍,却要求学生用新词创作微型科幻故事。一个月后,班级作文中”遨游太空的量子书包””会光合作用的校服”等脑洞频现——减的是重复劳动,加的是思维带宽。

信号二:古诗文不是”背诵KPI”,而是文化基因库课标要求1-6年级古诗文背诵量从75篇升至135篇,某县教研员王涛却直言:”关键不在篇数,在活化。”他带领教师开发”唐诗探案课”:学生从”千山鸟飞绝,万径人踪灭”推理唐代生态危机,用”朱门酒肉臭”分析唐代贫富差距。

当古诗成为解码历史的密钥,记忆负担转化为探究欲。

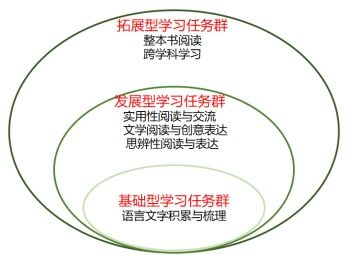

信号三:跨学科整合从”点缀”变”刚需”新课标首次明确要求”语文学习任务群需联结其他学科”。上海某附小的《一粒米之旅》项目震撼家长:学生计算古诗《悯农》的亩产量(数学),研究水稻生长周期(科学),撰写”给袁隆平爷爷的信”(写作),最后设计节粮海报(美术)。

孤立的生字听写,正让位于真实问题解决。

转折痛点<<<但某省调研显示:83%教师认为”任务群设计无从下手”,67%学校仍用作文模板应对新课标。当政策蓝图撞上教学惯性,突围需要更锋利的破冰斧。

教学革命的实战指南——掌握”乘除法”,破解落地困境

破局点一:用”乘法效应”重组教材特级教师周捷的案例值得借鉴:她将三年级《赵州桥》与科学课”桥梁承重实验”结合,引导学生用废报纸搭建廊桥,撰写《古今造桥师超时空对话》。原本2课时的课文延展为跨周项目,实现”1篇课文×多学科=N种素养”的裂变。

关键要诀:从课后习题中提取任务灵感,而非另起炉灶。

破局点二:整本书阅读的”除法策略”面对”读不完《西游记》”的困境,深圳某校将原著切割为”取经小组招聘会”(分析角色能力)、”妖界年度危机报告”(梳理八十一难规律)、”改写女儿国结局”(创造性写作)三个子任务。用主题拆解替代线性阅读,大部头变闯关游戏。

数据佐证:实验班阅读完成率从41%跃至89%。

当评价权不再垄断于试卷,素养才真正扎根生活。

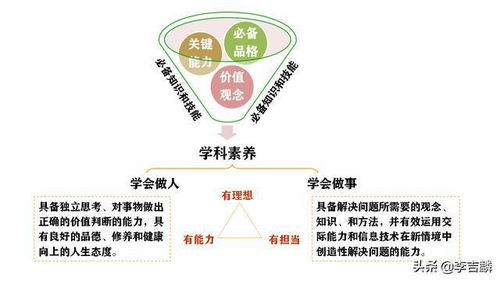

未来预判<<<北京课改专家张帆指出:”2024年起,语文教材将出现更多非连续文本(图表/说明书等),中高考试题中跨学科素材占比拟超35%。”这场以文化自信为内核的课改,正倒逼教师从”教书匠”转型为”学习设计师”。

附:落地工具箱

课标原文高频词TOP5:文化自信(出现42次)、语言运用(38次)、思维能力(36次)、审美创造(28次)、学习任务群(25次)教师必备资源包:教育部”中小学智慧教育平台”任务群案例库、清华附小《主题教学实践手册》家长行动清单:家庭设立”无电子产品共读角”,每周开展1次”新闻时评会”

本文数据来源:教育部《义务教育语文课程标准(2022年版)》文本分析报告、中国教育学会2023年新课标实施调研白皮书、全国12省市教研员访谈实录。