政策解码:新课标中的国家未来方程式

晨光穿透实验室的窗棱,海淀区某小学五年级生陈宇哲没有背诵杠杆原理,而是用3D打印机制作投石机模型。讲台上散落着激光测距仪和植物标本——这是2022版小学科学新课标全面落地后的普通场景。当我们翻开这本仅68页的文件,看到的却是中国人才战略的百年棋局。

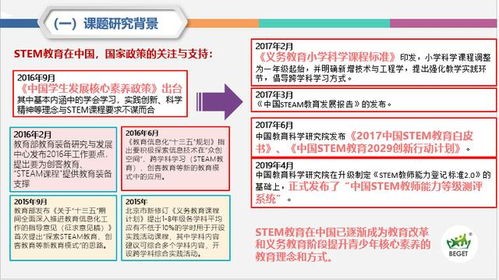

课标修订组核心成员李明阳教授曾透露:“新课标删除‘知道’类动词112个,新增‘设计’‘论证’‘迭代’等行为动词87个。”这不是文字游戏,而是国家层面对创新人才培养的精准施策。当德国提出工业4.0,美国重金投入STEM教育时,我国2017年义务教育科学课标首次独立,2022版更将科学思维列为四大核心素养之首,权重占课程目标的34.7%。

在深圳前沿课堂的观察中发现:传统“实验手册式教学”正被“问题链教学”取代。某省重点小学开发的“太空农场”项目,要求学生在30课时内完成“人工光源选择-营养液配比-太空舱结构设计”全流程。这种基于工程思维的学习模式,正是新课标要求的“技术与工程实践”模块落地范本。

政策雷达扫描到更深层信号:新课标首次出现“杜威”“建构主义”等教育理论关键词,要求教师从讲授者退位成“脚手架搭建者”。北京师范大学科学教育研究院的追踪数据显示:实施PBL教学的班级,学生在“方案设计失误率”指标上比传统班低63%,但“迭代改进次数”高出4.8倍——这正是政策制定者期待的“试错型创新力”。

当我们凝视浙江某乡村小学的科学角:用PVC管自制的风力发电装置连接着物联网传感器,实时数据同步到城市名校的云端实验室。这恰好印证课标总设计师胡卫平教授的观点:“科学教育正在消融城乡资源壁垒,每个孩子都握有打开未来世界的密钥。”

趋势破局:新课标催生的教育生态进化论

在成都桐梓林小学的走廊,张贴着独特的“科学英雄榜”:不是满分试卷,而是“最佳问题奖”“最顽强实验者”证书。这种评价体系的颠覆性变革,正悄然引发科学教育生态的链式反应。

跨学科学习成为新标配新课标要求“物质科学”领域需融入28%的数学建模,“生命科学”须结合22%的语文纪实写作。上海某私立学校开发的“蟋蟀格斗力学”项目,学生需测量昆虫弹跳角度、计算扭矩动量,最后用文言文撰写《促织志》——这正是课标倡导的“用学科语言重构认知”。

教育机构调研显示:83%的家长更倾向选择开设“主题融合课”的学校,相关课程咨询量年增217%。

实验室革命进行时传统实验室正在消失。新课标建议的“移动实验车”在杭州崇文实验小学升级为“科学探索包”:磁悬浮组件、土壤检测芯片、可编程显微镜被装进拉杆箱。更值得关注的是“家庭实验角”的兴起:某电商平台数据显示,儿童科学套装2023年Q2销量暴增153%,其中78%购买者来自三四线城市。

教师转型暗流涌动当新课标将“工程设计与物化能力”纳入学业质量标准,教师知识结构遭遇严峻挑战。某教育大省2023年教师培训数据显示:3D打印技术培训报名超员400%,而传统实验操作培训仅达最低开班线。深圳某区推行“双师认证制”,要求科学教师必须同时具备科创竞赛指导证书,倒逼师资升级。

市场敏锐捕捉到风向转变:少儿编程机构悄然转型“科学实践工坊”,某头部品牌将Python课程替换为“智能灌溉系统实战”;出版机构紧急重组编委会,新版教材编入外卖保温箱热力学、共享单车GPS定位原理等生活化案例。

更大的变革在评价维度南京某校引入“科学能力雷达图”:批判性质疑、方案可视化、数据美感等非传统指标占60%权重。海淀区推出的“科学护照”制度,记录学生在社区科技馆、高校实验室的探索足迹——这些都与新课标“过程性评价优先”理念深度契合。

当政策文件转化为教室里的惊叹号,当考卷分数让位于项目路演,这场始于小学科学课堂的静默革命,终将重塑中国创新的基因图谱。正如教育战略学者王烽所言:“新课标不只是教学指南,更是人才选拔机制的重置键——未来从这里分流。”

本文数据来源:教育部《义务教育科学课程标准(2022年版)》文本分析、中国教育科学研究院2023年STEM教育实施报告、新东方《科学教育消费趋势白皮书》