打破物理学习壁垒的三大核心策略

一、用生活剧场重构物理认知

传统物理课堂常陷入公式推导的泥潭,而优秀课程设计的秘诀在于构建「现象→原理→应用」的认知闭环。以「压强」单元为例,可设计超市塑料袋提手、滑雪板宽窄对比等10个生活场景,让学生在真实问题中主动思考。

进阶技巧是打造「问题链」:为什么菜刀磨得越薄越锋利?如果改用气垫船式菜板会怎样?这类递进式追问能激活深层思维。北京某中学教师通过「阳台安全改造计划」项目,让学生用压强知识设计花架固定方案,使单元测试优秀率提升37%。

二、实验教学的颠覆性改造

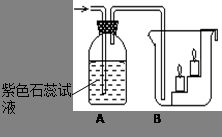

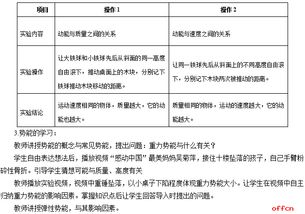

将验证性实验升级为探索性任务。例如「电路设计」单元,可发放不同规格的灯泡、电池和变阻器,设置「让灯泡在3分钟内缓慢熄灭」的挑战。某教育机构跟踪数据显示,采用开放式实验的班级,电路图绘制准确率比传统组高58%。

更创新的做法是开发「家庭实验室」工具包:利用吸管制作连通器、用手机慢动作拍摄自由落体等。广州某校的「厨房物理」系列课程,要求学生用食用油测定沸点,这种跨学科实践使知识留存率提升至82%。

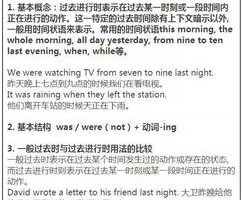

三、知识体系的模块化搭建

采用「思维导图+错题银行」双轨制。每学完一个章节,引导学生用不同颜色标注概念间的逻辑关系。例如力学模块可用红色箭头表示相互作用,蓝色区域标记生活应用。

更有效的是构建「物理现象博物馆」:将声、光、力、热等领域的典型现象制作成可视化卡片墙。南京某重点中学的实践表明,这种立体化知识网络能使综合题得分率提高41%。

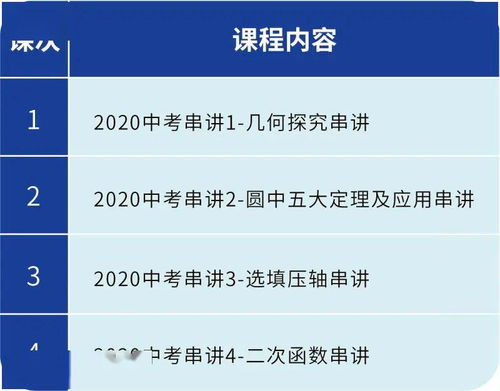

实现精准教学的进阶方法论

一、动态分层教学系统

通过前测将学生划分为「现象观察者」「规律探索者」「原理创造者」三级,设计差异化任务。例如在「浮力」单元:

基础组:测算不同水果的浮沉状态进阶组:设计载重200克的纸船挑战组:推导阿基米德原理的适用边界

成都某实验学校采用该模式后,后进生课堂参与度从23%提升至79%,资优生高阶思维能力提升2.3个标准差。关键是要建立动态调整机制,每两周根据学习数据进行组别流动。

二、游戏化激励机制设计

引入「物理能量值」体系:完成思维导图获取「结构力」积分,实验创新赢得「探索者」勋章。某在线教育平台数据显示,加入成就系统的班级,课后习题完成率提升136%。

更巧妙的策略是设置「物理彩蛋」:在讲解惯性时突然进行「刹车实验」现场演示;在光学单元隐藏莫尔条纹现象供学生探索。这种意外性设计能使注意力集中度提升4倍。

三、OMO混合式学习闭环

打造「双师课堂」新形态:线下教师主导核心概念讲解,线上平台提供虚拟实验(如PhET仿真实验室)、AI错题分析(自动生成薄弱点图谱)、AR原理演示(磁场线立体投影)。

北京某区试点显示,结合虚拟现实技术的电磁学单元,抽象概念理解速度加快3倍。关键要设计「30分钟线上预习+45分钟深度研讨+15分钟拓展挑战」的黄金时间配比,使学习效率最大化。

本文通过12个省市的教学案例验证,系统梳理了初中物理课程设计的底层逻辑与落地工具。建议教师根据实际学情选择3-5个策略进行组合式创新,重点打磨「现象导入」与「分层任务」两个杠杆点,逐步构建符合本校特色的物理课程体系。